日出东方

2011/03/03 01:49 · 发自PC · 阅读 17922 · 被收藏 0

此贴所发为光绪重印版《禺峡山志》的整理文字,主要是把扫描图片译成文字,并添加句读。如有不妥之处,请方家指正。

注:1、此版本为中国国家数字图书馆扫描版,网址为:《禺峡山志》。此版缺三页,分别为卷二P62,卷三P75、76(均原页码),现据清城区档案馆藏本补充。

2、此文字整理版仅作为资料进行参考。由于工作量以及个人偏好等原因,只挑选扫描版中一些整理者自认有价值的章节进行编译,重点为卷一。其他内容请自行查阅。

3、文字中,带[ ]者为原文注释,()为译者所注,或原义未明。编号亦为译者所加。

4、为便于核对原文,编译的文字部分完全按照原文顺序,不作改动。相关研究心得另行跟贴或发贴讨论。

5、部分句读仍有值得商榷之处,待查阅相关资料确证之后会随时进行更新。

国图原版分卷下载链接:

禺峡山志(一至四卷,补缺页另列)

整理后的完整卷打印版下载:

《禺峡山志》完整打印版

南北禺山水长卷图

(注:所谓完整卷打印版,是指补充缺页并经页面处理之后的版本,分两个文件,一、二卷为一文件,三、四卷为一文件。目的是更方便阅读和打印。可以一页两版的格式进行打印,这样成书的页面版面更紧凑,页面数减少一半,更便于携带和阅读。页面处理方法主要是把原来的单个PDF文件转为图片,去掉页面空白部分并校正偏差角度之后,重新按顺序组合成PDF文件。)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

目录:

卷之一 (共87页)

序 卢崇光序 王朝恩序 孙绳祖序 重修禺峡山志序(罗炜)

志例

禺峡图经

名胜备考

山水 第一

古迹 第二

仙释 第三

事实 第四

建置沿革

殿宇 第一

坊表 第二

碑刻 第三

匾额 第四

寺产 第五

卷之二 (共79页)

古今艺文

诰敕 第一

传赞 第二

说文 第三

碑记 第四

赋集 第五

卷之三 (共94页)

登临题詠 唐诗 宋诗 元诗 明诗

卷之四 (共118页)

登临题詠 国朝(清)诗 (历代)词集

签助刻版芳名列

重梓峡山志后跋

--------------------------------------------

峡山志序(卢崇光)

余读唐宋人诗,峡山寺早在意下,及出东西路帅峡山寺,又在管下,乃不得于兵戈少靖时与。昔之葛稚川、唐之张燕公、宋之苏子瞻辈相与啸詠其间。此山水志与舆地志所以俱为临抚者所必欲见之书也。今年峡山寺僧本净出《峡山寺志》,盖创于邑人夏云,修于邑令孙绳祖,今其板散佚且毁矣。幸有藏本,将谋重梓,乞余更定其书。余案山水志本不同舆地志,宋以后作者多混之,如六朝时释子慧远《庐山纪略》一本、唐时道士李冲昭《南岳小录》一卷,此为志山水之祖。自是而后,《赤松山志》、《青城山志》旁及人物、碑版;《洞霄宫志》、《孚(上亠下思,xí,姓)庙志》旁及宫观神异;《楼花源集》、《卷雪楼集》更及文字题詠,此亦志山水所仿也。兹四卷,前为图经,次及名胜,次及沿革,后乃附以艺文,其大体不谬于古矣。文字之未修,搜葺之未择,固不为览图经者之所病。故还其书,缀数语,勗(xù,勖,勉励)成其事,他日手一卷自[習元](玩),果至其地,则为谢安石可;不至其地,则为宗少文亦可。请以此一序为缘。峕(时):

咸丰之十有一年岁次辛酉督粤使者劳崇光撰

序(王朝恩)

从来山水之胜,必待其人而后传。苟非其人,虽美弗彰。是以古之名人奇士,宦游流寓,往往于登高临深之际,注意独切,著述极多,然或时移事迁,编残简断,遗迹之湮没于荒烟蔓草中者,亦复不少。山水有灵,能无贻憾欤?余生平性好佳山水,凡舟车所至,必移屐探奇,访求遗迹,流连不忍去。迨奉:

【简】命由湘江过桂林,来屏东粤。于水则见珠海之浩淼接天;于山则见罗浮之幽邃亘地。斯固秀气所钟,岭南大观也。其他山水指不胜屈,若禺峡之间,传闻尤最,身虽未及遍历,然心窃向往焉。辛丑春,澹翁孙君令贤郎韦村致辞曰:禺峡居清远上游,壁立千仞,翠拥两涯,奔流激湍,映带回环,凡五曲而始达飞来寺岸。天下福地三十六,此列第十九。自轩辕迄今为仙释所宅,异迹累累,在昔有志,后为兵 (犬类)散失。一日,偕升甫欧子凭吊苍凉,因购得明经夏云所修,从而增删纂辑,以便后之浏览考稽,庶不致山水失传。请为序,以付剞劂(刻书)。余欣然展帙披图,首有提纲,卷有伦次,善山善水,若古迹,若仙释,以至事实;殿宇、坊表、碑刻、扁(匾)额、寺产靡不了然在目,如置身其际。及读古今艺文、题咏,又恍然于山水之。因人以传,得孙君之手笔而益著。

孙君与余为中表昆弟,生同里学、同砚仕、又同方。其才敏,其守洁,其书法更工。官于粤者二十余年矣。清远素称难治,孙君调繁以来,大纲小纪皆已就理;民情土俗皆已朴厚,复能于政事之暇畅游山水。废者兴之,阙者补之,求其旧志而修明,刊刻之,虽宦槖萧然,澹如也。岂(兆)当世之贤豪,将来之柱史。禺峡孙君行且并传不朽矣!余嘉其留心风土,乐为之序,并以劝凡为良有司者。至余素日未及亲历,徒切向往之心,亦籍是以少慰云。

康熙六十年,岁次辛丑季春,粤东藩使长白王朝恩书三氏拜撰。

序(孙绳祖)

禺峡山水之胜,甲于寰寓。荐绅贤豪争折屐流览而终未能不胫而走。岁壬午,余绾符之罗州,帆影与山影相照,格于程限,未及穷山之秘。越癸巳春荷,【特简】调繁兹土,私幸胜游可遂。一日,偕僚友泝(溯)江而上,陟(登高)古寺,听飞泉,山光潭影又似与我两相映(上劯下大)然。欲穷幽极渺,辄为烟罗榛莽所梗,不觉怃然。曰:心性之学,原不在文字,然非夫子之博,我以文何由直透本来?似此名山而无志可考,迷途其安往乎?时太学欧子升甫同游,作而对曰:山旧有志,出邑人夏云笔,今复散佚,请展期购之。阅月,欧子以志来,余展卷繙阅,乃顾欧子,叹曰:名山不可无志,志必有髅次。若紊髅鲜次,是犹星辰垂象,躔度失位,能不令仰(口咅)者之失所窥耶?欧子曰:搜奇探异、剖璞成玉、永扬禺峡之休,舍侯其谁属焉?余诺之,乃于退食之暇,亲定甲乙。首列禺峡图经,绘图凡六,从旧志也。次名胜备考,次建置沿革,次古今艺文,次登临题咏,各提其纲而仍各分其目。山之怪石寒泉、奇峰峭壁、与夫鸿文妙韵尽表而列之,造化不得秘其灵(爽),令展卷者可以身游,可以卧游,如蔀屋之隐,微罔不念晰,孰为可兴,孰为可除,尽与以生面斯,乃为借物适情,以昭其忧乐者。若徒为山水纪胜,游此巢许事也!欧子喜曰:先公有言,人知太守之乐而不知太守之乐其乐也。时有住持嗣法僧兴贤愿经营以资剞劂,无何飞锡出境,弗成厥功。余念志稿既成而不刊,久则名胜必湮没无所考镜。因捐俸授梓板付寺僧,谨藏于寺,庶几永其传焉。时:

康熙五十九年庚子仲冬长至日,知广州府清远县事沈阳孙绳祖澹翁父撰。

重修禺峡山志序

夫序者,绪也,就其绪而理之也。又序者,次也,循其次而纪之也。故书序传诸孔圣,诗序传自卜商,序以书传,有是书可无是序欤?己卯夏,余奉:

【特简】来蒞兹土,下车伊始,即询以邑中志乘。知为兵 所毁,因谕邑绅重修,再加考订。不半载而告厥成功。既作序以纪其事,复因公过禺峡,见古寺,见夫秀拥双峰,壁立千仞,唐李习之所称“一水远赴海,雨山高入云”,于大旨括其胜然。自轩辕迄今,灵异屡著,名山胜迹当有志传,乃叩寺僧有无记载。僧作而对曰:山旧有志,[并刃]自邑明经夏君云,修之邑明府孙君绳祖。后遭寇散佚。许太守重加修梓,复乞劳制府纂定其书作序,以冠篇首名胜,了然在目。奈阅时久远,不加爱护,板归无何。有之乡出所藏本,乞余纂辑付梓。余披阅一过,神为之移,觉山水之清奇、仙释之灵胜、名士之留题,罗列燦陈,复有条不紊。今板既毁,若不重刊,久必湮没无所考据。惟民情风俗,诸多关心,夜寐夙兴,刻无暇晷。数年内,殚精竭虑,差幸纪纲之就理,爰于公余偶暇,将旧本略加较订,捐廉为之倡始。幸而经理得人,实事求是,筹款助赀,付诸梨枣,举天下第十九福地诸真迹焕然一新,令后之游览者得所考稽。即水远山高无由过访,披卷一览,如置身其间,庶几禺峡与志书并传不朽。余幸其志之有成,不禁援笔为序,识厥由来,勗寺僧以珍藏勿失。

时

光绪十年,岁次甲申孟夏月,同知衔知清远县事、平西罗炜谨序于县署之觉寤轩。

志例

——名山志与国史邑乘并重。按旧志,不分纲领条目,似失体也。今于《禺峡图经》之后,各标总纲。一曰名胜备考,内分山水、古迹、仙释、事实为一类;二曰建置沿革,内分殿宇、坊表、碑刻、(匾额、)寺产为一类;三曰古今艺文,内分诰敕、传赞、说文、碑记、赋为一类;四曰登临题詠,内集历代诗歌词为一类。条分缕析,各以类聚。视旧志,间有损益,敢曰笔削,亦惟损所当损,益所当益。后之览者或亦有感于名山别特之观。

——旧志各篇首未列总论。今特树末议,庶几合乎体裁。

——殿宇亭台自平藩修复后,规制俱已改观。而旧志仍多载原名,致探奇览胜者视桑田犹唤沧海,则惑甚矣。今悉校正,俾游此山者了然于目,覩(同“睹”)此籍者了然于心也。

——旧志建置古迹内窜入题詠,错杂无伦。今汇归题詠,仍以历数为次。

——卷帙宜适均也。今以禺峡图、名胜备考[分山水、古迹、仙释、事实为四条]、建置沿革[分殿宇、坊表、碑刻、匾额、寺产为五条]列禺峡图经之后为第一卷;古今艺文为第二卷;登临题詠自唐迄明列第三卷;国朝诗、历代词列第四卷。

——旧志修于康熙乙巳,于中所辑文艺诗词已多缺略无序。由乙巳至今将周一甲子,其间鸿文佳什或湮没于剥藓颓垣,或秘藏于珍笥石室,匪但水远山遥无由博访,假令室迩人遐亦难遍搜。姑即名流见贻篇章及寺僧所录骚人墨客留题诸作,随得随编,不分伦次,概寿枣梨至稽古穷今,务令沧海无遗珠,窃向慕而未能也!敬俟后之君子。

十九福地主人澹翁父谨识

注:1、此版本为中国国家数字图书馆扫描版,网址为:《禺峡山志》。此版缺三页,分别为卷二P62,卷三P75、76(均原页码),现据清城区档案馆藏本补充。

2、此文字整理版仅作为资料进行参考。由于工作量以及个人偏好等原因,只挑选扫描版中一些整理者自认有价值的章节进行编译,重点为卷一。其他内容请自行查阅。

3、文字中,带[ ]者为原文注释,()为译者所注,或原义未明。编号亦为译者所加。

4、为便于核对原文,编译的文字部分完全按照原文顺序,不作改动。相关研究心得另行跟贴或发贴讨论。

5、部分句读仍有值得商榷之处,待查阅相关资料确证之后会随时进行更新。

国图原版分卷下载链接:

禺峡山志(一至四卷,补缺页另列)

整理后的完整卷打印版下载:

《禺峡山志》完整打印版

南北禺山水长卷图

(注:所谓完整卷打印版,是指补充缺页并经页面处理之后的版本,分两个文件,一、二卷为一文件,三、四卷为一文件。目的是更方便阅读和打印。可以一页两版的格式进行打印,这样成书的页面版面更紧凑,页面数减少一半,更便于携带和阅读。页面处理方法主要是把原来的单个PDF文件转为图片,去掉页面空白部分并校正偏差角度之后,重新按顺序组合成PDF文件。)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

目录:

卷之一 (共87页)

序 卢崇光序 王朝恩序 孙绳祖序 重修禺峡山志序(罗炜)

志例

禺峡图经

名胜备考

山水 第一

古迹 第二

仙释 第三

事实 第四

建置沿革

殿宇 第一

坊表 第二

碑刻 第三

匾额 第四

寺产 第五

卷之二 (共79页)

古今艺文

诰敕 第一

传赞 第二

说文 第三

碑记 第四

赋集 第五

卷之三 (共94页)

登临题詠 唐诗 宋诗 元诗 明诗

卷之四 (共118页)

登临题詠 国朝(清)诗 (历代)词集

签助刻版芳名列

重梓峡山志后跋

--------------------------------------------

峡山志序(卢崇光)

余读唐宋人诗,峡山寺早在意下,及出东西路帅峡山寺,又在管下,乃不得于兵戈少靖时与。昔之葛稚川、唐之张燕公、宋之苏子瞻辈相与啸詠其间。此山水志与舆地志所以俱为临抚者所必欲见之书也。今年峡山寺僧本净出《峡山寺志》,盖创于邑人夏云,修于邑令孙绳祖,今其板散佚且毁矣。幸有藏本,将谋重梓,乞余更定其书。余案山水志本不同舆地志,宋以后作者多混之,如六朝时释子慧远《庐山纪略》一本、唐时道士李冲昭《南岳小录》一卷,此为志山水之祖。自是而后,《赤松山志》、《青城山志》旁及人物、碑版;《洞霄宫志》、《孚(上亠下思,xí,姓)庙志》旁及宫观神异;《楼花源集》、《卷雪楼集》更及文字题詠,此亦志山水所仿也。兹四卷,前为图经,次及名胜,次及沿革,后乃附以艺文,其大体不谬于古矣。文字之未修,搜葺之未择,固不为览图经者之所病。故还其书,缀数语,勗(xù,勖,勉励)成其事,他日手一卷自[習元](玩),果至其地,则为谢安石可;不至其地,则为宗少文亦可。请以此一序为缘。峕(时):

咸丰之十有一年岁次辛酉督粤使者劳崇光撰

序(王朝恩)

从来山水之胜,必待其人而后传。苟非其人,虽美弗彰。是以古之名人奇士,宦游流寓,往往于登高临深之际,注意独切,著述极多,然或时移事迁,编残简断,遗迹之湮没于荒烟蔓草中者,亦复不少。山水有灵,能无贻憾欤?余生平性好佳山水,凡舟车所至,必移屐探奇,访求遗迹,流连不忍去。迨奉:

【简】命由湘江过桂林,来屏东粤。于水则见珠海之浩淼接天;于山则见罗浮之幽邃亘地。斯固秀气所钟,岭南大观也。其他山水指不胜屈,若禺峡之间,传闻尤最,身虽未及遍历,然心窃向往焉。辛丑春,澹翁孙君令贤郎韦村致辞曰:禺峡居清远上游,壁立千仞,翠拥两涯,奔流激湍,映带回环,凡五曲而始达飞来寺岸。天下福地三十六,此列第十九。自轩辕迄今为仙释所宅,异迹累累,在昔有志,后为兵 (犬类)散失。一日,偕升甫欧子凭吊苍凉,因购得明经夏云所修,从而增删纂辑,以便后之浏览考稽,庶不致山水失传。请为序,以付剞劂(刻书)。余欣然展帙披图,首有提纲,卷有伦次,善山善水,若古迹,若仙释,以至事实;殿宇、坊表、碑刻、扁(匾)额、寺产靡不了然在目,如置身其际。及读古今艺文、题咏,又恍然于山水之。因人以传,得孙君之手笔而益著。

孙君与余为中表昆弟,生同里学、同砚仕、又同方。其才敏,其守洁,其书法更工。官于粤者二十余年矣。清远素称难治,孙君调繁以来,大纲小纪皆已就理;民情土俗皆已朴厚,复能于政事之暇畅游山水。废者兴之,阙者补之,求其旧志而修明,刊刻之,虽宦槖萧然,澹如也。岂(兆)当世之贤豪,将来之柱史。禺峡孙君行且并传不朽矣!余嘉其留心风土,乐为之序,并以劝凡为良有司者。至余素日未及亲历,徒切向往之心,亦籍是以少慰云。

康熙六十年,岁次辛丑季春,粤东藩使长白王朝恩书三氏拜撰。

序(孙绳祖)

禺峡山水之胜,甲于寰寓。荐绅贤豪争折屐流览而终未能不胫而走。岁壬午,余绾符之罗州,帆影与山影相照,格于程限,未及穷山之秘。越癸巳春荷,【特简】调繁兹土,私幸胜游可遂。一日,偕僚友泝(溯)江而上,陟(登高)古寺,听飞泉,山光潭影又似与我两相映(上劯下大)然。欲穷幽极渺,辄为烟罗榛莽所梗,不觉怃然。曰:心性之学,原不在文字,然非夫子之博,我以文何由直透本来?似此名山而无志可考,迷途其安往乎?时太学欧子升甫同游,作而对曰:山旧有志,出邑人夏云笔,今复散佚,请展期购之。阅月,欧子以志来,余展卷繙阅,乃顾欧子,叹曰:名山不可无志,志必有髅次。若紊髅鲜次,是犹星辰垂象,躔度失位,能不令仰(口咅)者之失所窥耶?欧子曰:搜奇探异、剖璞成玉、永扬禺峡之休,舍侯其谁属焉?余诺之,乃于退食之暇,亲定甲乙。首列禺峡图经,绘图凡六,从旧志也。次名胜备考,次建置沿革,次古今艺文,次登临题咏,各提其纲而仍各分其目。山之怪石寒泉、奇峰峭壁、与夫鸿文妙韵尽表而列之,造化不得秘其灵(爽),令展卷者可以身游,可以卧游,如蔀屋之隐,微罔不念晰,孰为可兴,孰为可除,尽与以生面斯,乃为借物适情,以昭其忧乐者。若徒为山水纪胜,游此巢许事也!欧子喜曰:先公有言,人知太守之乐而不知太守之乐其乐也。时有住持嗣法僧兴贤愿经营以资剞劂,无何飞锡出境,弗成厥功。余念志稿既成而不刊,久则名胜必湮没无所考镜。因捐俸授梓板付寺僧,谨藏于寺,庶几永其传焉。时:

康熙五十九年庚子仲冬长至日,知广州府清远县事沈阳孙绳祖澹翁父撰。

重修禺峡山志序

夫序者,绪也,就其绪而理之也。又序者,次也,循其次而纪之也。故书序传诸孔圣,诗序传自卜商,序以书传,有是书可无是序欤?己卯夏,余奉:

【特简】来蒞兹土,下车伊始,即询以邑中志乘。知为兵 所毁,因谕邑绅重修,再加考订。不半载而告厥成功。既作序以纪其事,复因公过禺峡,见古寺,见夫秀拥双峰,壁立千仞,唐李习之所称“一水远赴海,雨山高入云”,于大旨括其胜然。自轩辕迄今,灵异屡著,名山胜迹当有志传,乃叩寺僧有无记载。僧作而对曰:山旧有志,[并刃]自邑明经夏君云,修之邑明府孙君绳祖。后遭寇散佚。许太守重加修梓,复乞劳制府纂定其书作序,以冠篇首名胜,了然在目。奈阅时久远,不加爱护,板归无何。有之乡出所藏本,乞余纂辑付梓。余披阅一过,神为之移,觉山水之清奇、仙释之灵胜、名士之留题,罗列燦陈,复有条不紊。今板既毁,若不重刊,久必湮没无所考据。惟民情风俗,诸多关心,夜寐夙兴,刻无暇晷。数年内,殚精竭虑,差幸纪纲之就理,爰于公余偶暇,将旧本略加较订,捐廉为之倡始。幸而经理得人,实事求是,筹款助赀,付诸梨枣,举天下第十九福地诸真迹焕然一新,令后之游览者得所考稽。即水远山高无由过访,披卷一览,如置身其间,庶几禺峡与志书并传不朽。余幸其志之有成,不禁援笔为序,识厥由来,勗寺僧以珍藏勿失。

时

光绪十年,岁次甲申孟夏月,同知衔知清远县事、平西罗炜谨序于县署之觉寤轩。

志例

——名山志与国史邑乘并重。按旧志,不分纲领条目,似失体也。今于《禺峡图经》之后,各标总纲。一曰名胜备考,内分山水、古迹、仙释、事实为一类;二曰建置沿革,内分殿宇、坊表、碑刻、(匾额、)寺产为一类;三曰古今艺文,内分诰敕、传赞、说文、碑记、赋为一类;四曰登临题詠,内集历代诗歌词为一类。条分缕析,各以类聚。视旧志,间有损益,敢曰笔削,亦惟损所当损,益所当益。后之览者或亦有感于名山别特之观。

——旧志各篇首未列总论。今特树末议,庶几合乎体裁。

——殿宇亭台自平藩修复后,规制俱已改观。而旧志仍多载原名,致探奇览胜者视桑田犹唤沧海,则惑甚矣。今悉校正,俾游此山者了然于目,覩(同“睹”)此籍者了然于心也。

——旧志建置古迹内窜入题詠,错杂无伦。今汇归题詠,仍以历数为次。

——卷帙宜适均也。今以禺峡图、名胜备考[分山水、古迹、仙释、事实为四条]、建置沿革[分殿宇、坊表、碑刻、匾额、寺产为五条]列禺峡图经之后为第一卷;古今艺文为第二卷;登临题詠自唐迄明列第三卷;国朝诗、历代词列第四卷。

——旧志修于康熙乙巳,于中所辑文艺诗词已多缺略无序。由乙巳至今将周一甲子,其间鸿文佳什或湮没于剥藓颓垣,或秘藏于珍笥石室,匪但水远山遥无由博访,假令室迩人遐亦难遍搜。姑即名流见贻篇章及寺僧所录骚人墨客留题诸作,随得随编,不分伦次,概寿枣梨至稽古穷今,务令沧海无遗珠,窃向慕而未能也!敬俟后之君子。

十九福地主人澹翁父谨识

发了 274 篇文章,被 0 人关注,获得了 0 个喜欢

禺峡山志卷之一

沈阳孙绳祖澹翁父纂修

禺峡图经

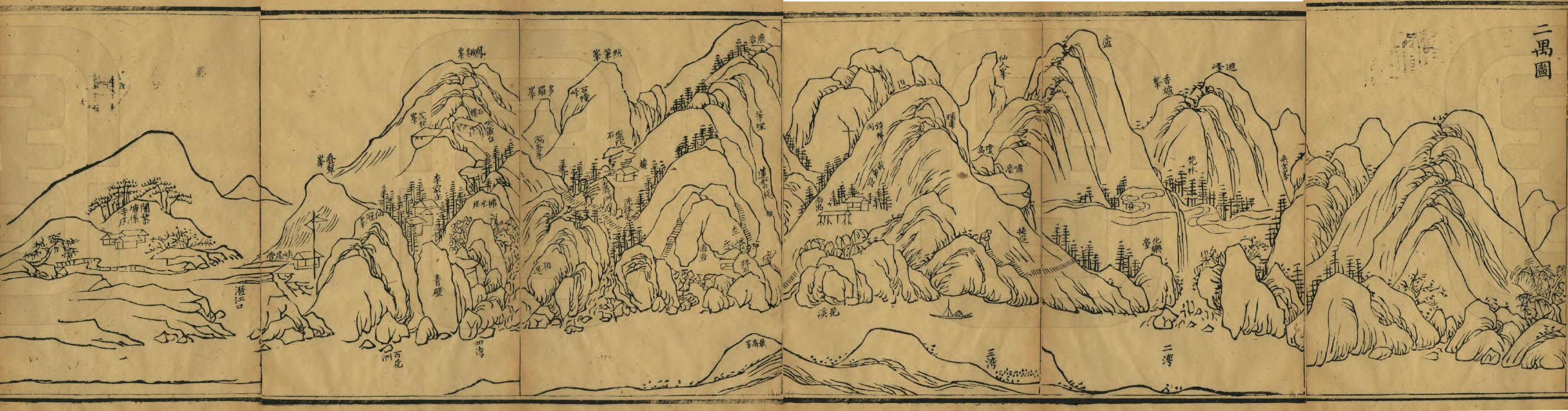

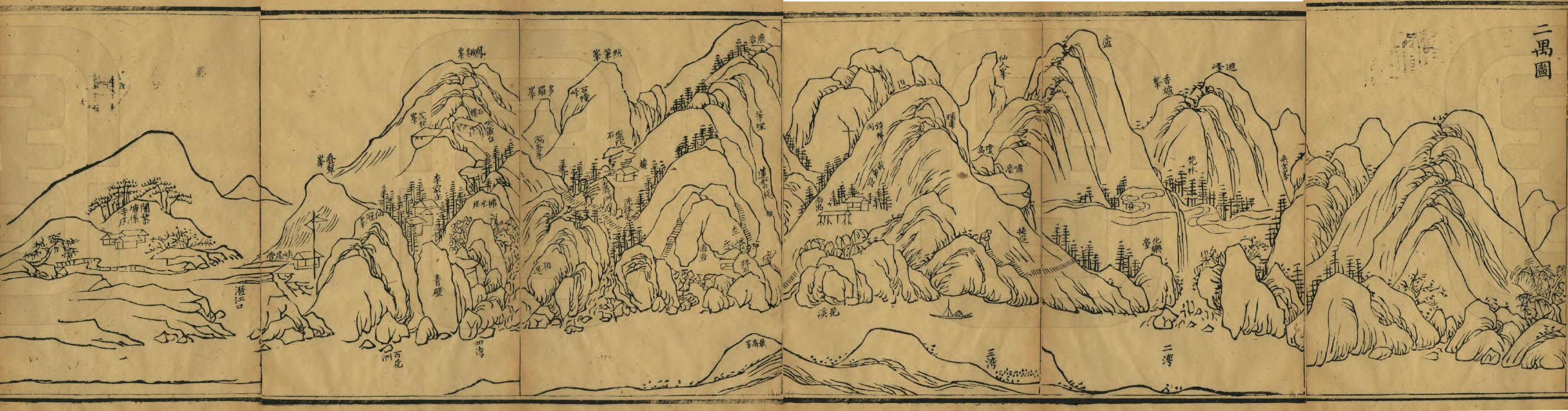

二禺山,一名中宿山,源发衡庾,脉联韶石,襟曹溪而负二罗,七十二峰延袤磅礴。当百粤上游,为六传要冲,距清远城三十里。两山穹窿对峙如擘,束浈湟诸水而赴于海,故曰峡。世传轩辕帝二庶子,长大禺、次仲阳降居南海,是为姬姓。与其臣曰初、曰武俱隐于此。二子善音律,采山中阮俞竹,协黄钟管,感五羊之瑞,故岭南无大饥。帝既遗弓,二子亦不返,禺居峡南,阳居峡北,故山号二禺。宋景定间,敕初为灵佑侯,武为灵惠侯。按《山海经》云:南禺之山,鹓雏(凤凰)是出。《茅君内传》载为方舆第十九福地。

孙澹翁曰:稽古,河出图,洛出书,而后文明启。图与书相表里也。今《禺峡山志》书成而旧图疏略挂漏,惧无以发山泽之辉,爰悉订正位置,以畀(给予)绘事者为图,凡七。

禺峡山水名胜之图

北禺长卷图(点击图片可看全图):

南禺长卷图(点击图片可看全图):

沈阳孙绳祖澹翁父纂修

禺峡图经

二禺山,一名中宿山,源发衡庾,脉联韶石,襟曹溪而负二罗,七十二峰延袤磅礴。当百粤上游,为六传要冲,距清远城三十里。两山穹窿对峙如擘,束浈湟诸水而赴于海,故曰峡。世传轩辕帝二庶子,长大禺、次仲阳降居南海,是为姬姓。与其臣曰初、曰武俱隐于此。二子善音律,采山中阮俞竹,协黄钟管,感五羊之瑞,故岭南无大饥。帝既遗弓,二子亦不返,禺居峡南,阳居峡北,故山号二禺。宋景定间,敕初为灵佑侯,武为灵惠侯。按《山海经》云:南禺之山,鹓雏(凤凰)是出。《茅君内传》载为方舆第十九福地。

孙澹翁曰:稽古,河出图,洛出书,而后文明启。图与书相表里也。今《禺峡山志》书成而旧图疏略挂漏,惧无以发山泽之辉,爰悉订正位置,以畀(给予)绘事者为图,凡七。

禺峡山水名胜之图

北禺长卷图(点击图片可看全图):

南禺长卷图(点击图片可看全图):

禺峡山志卷之一

沈阳孙绳祖澹翁父纂修

名胜备考

天下名山,洞天二十四,福地三十六。岭南仅洞天一、福地二。其最胜者莫如罗浮洞天,而福地一为陶公山,僻处琼海;惟禺峡近在清远,与罗浮东北掩映,如泰恒二望,各岳一方。个中山水奇绝,层峦叠巘,幽洞澄潭,白练飞云,嘉木异卉,十二时刹那间阴晴寒暑、风烟雪雨,尽态极妍,令人流连不忍去。以故,一丘一壑,古迹可征。粤稽鸿濛判后,至今几历沧桑,而仙释亦示现以及山灵显应,灾祥事实更见迭出,莫可指数。名胜至此(忧)乎尚矣!余幸长民于兹,敢曰再来聊为海国纪胜耳。为名胜备考志,凡四则。

山水第一

北禺山 (共37峰)

1、最高峰——在古寺巅。万木罙阻,七十二峰之最高者;

2、二高峰——视最高峰稍俯,中为元和洞;

3、云台山——古寺之上,有峭壁宽平约二丈许,篆“云台”二大字。相传为唐罗隐笔。邑志载:常有五色祥云覆其上,今晴霁尚见之。岁旱,命寺僧祷雨,辄应;

4、九龙峰——寺东隔溪,俗名书堂坑。自峡顶蜿蜒九节而下,矫若游龙,下有二帝子读书故址;

5、龙女峰——其形秀媚,在九龙峰下;

6、归龙峰——下有龙磨石,相传龙蛰处;

7、明月峰——在寺正东,皓月初升,刚挂峰顶;

8、朝阳峰——日出则朝霞绚彩;

9、螺髻峰——东北上流,绿螺盘结,如佛顶然;

10、归猿峰——古寺后绝顶,昔孙恪妻化猿处;

11、丹霞峰——和光洞上,安昌期炼丹于此。时有丹气上升,如霞不散。草木岑蔚,流水淙淙,响如环珮,殆尽人间世也;

12、翠屏峰——翠嶂起伏,类列屏幛,在寺西,俗呼乱石坑,传讹;

13、美人峰——翠屏峰前,瘦削若美人,倚屏临镜;

14、翠浪峰——形似积翠层波,风回倚谷,在丹霞峰下,古诗有“山如翠浪涌,水作玉虹流”之句,可以移赠;

15、丫髻峰——顶平,左右生石耳,如双髻,故名;

16、狮子峰——仙猿峰侧,酷肖狻猊蹲踞,首尾肢体隐隐欲见。

在峡下流,云气历乱,樵径从入;

17、九龙峰——(重名)万历丁未,山起蛰,诸峰皆龙爪痕,此独多,故云;

18、石堂峰——广阔若堂坳;

19、长廊峰——亘白泡潭而上,绵延若长廊;

20、丹 峰——九龙峰下,颜如渥丹;

21、无尽峰——缭绕曲矗,不知其几,千万落春山无尽,此峰差似;

22、碧霄峰——与翠屏峰肩背相望;

23、石楼峰——层出如楼,有二,一在葛坛左,一在南;

24、飞云峰——飞泉洞高处;

25、玉版峰——瑩洁平衍;

26、舍利峰——古寺左,宋时建舍利截其上;

27、铁 峰——临江,色如铁;

28、入云峰——在寺北,朝夕看白云归岫,恍然身入云窝也;

29、苍筤峰——深箐灌木,苍翠欲滴;

30、凤鸣峰——九龙峰上,相传二帝子吹箫处;

31、宝陀峰——(无)

32、云栈峰——宋米元章尉浛洸时,常登此峰及吹箫台,俱留题刻;

33、白鹤峰——峰矗峡北,时有群鹤棲其上;

34、会仙峰——群峰相向,如会语状;

35、芙蓉峰——秀嫩可挹,色映水面,真不减江上芙蓉矣;

36、岸帻峰——(无)

37、独秀峰——挺然独立,秀削可爱;

南禺山 (共35峰)

1、缥幡岭——与寺山对峙,形势平耸,而起伏飞舞如幡幢,临风摇曳状;

2、钟楼冈——缥幡岭下平阜也,与寺对峙。旧有楼,悬巨钟。一日忽飞去,沉峡底。相传每寺伐鼓,隐隐有钟声浮出潭际相应。楼久圯,邑人朱学熙建载笔亭、神臯坊于上,今废;

3、凤(翔)峰——宋端拱间,凤曾集此;

4、极目峰——南禺之最高者;

5、迴 峰——状若回顾;

6、毘(毗)卢峰——缥幡岭左,状如毘卢帽。昔人就峰上垒石为帽。顶辄有高僧嗣法云;

7、妙高峰——(无)

8、晚对峰——暮霞夕照,互相掩映,坐对足可怡旷;

9、金支峰——(无)

10、三叠峰——(无)

11、茂林峰——在李家庄;

12、泻玉峰——有流泉界道而下;

13、攒玉峰——数峰相并若攒;

14、象 峰——(无)

15、仙人峰——翠屏峰对山坳处,有石挺立如人;

16、石幢峰——(无)

17、蛾眉峰——秀曲湾环,黛螺如画;

18、仙掌峰——宛然承露;

19、翠旗峰——(无)

20、点笔峰——九龙峰对,峰头秀锐,疑欲书云;

21、莲 峰——(无)

22、多罗峰——梁时西域跋多罗禅师住山,常趺坐于此;

23、望仙峰——仰视云际;

24、仙冠峰——(无)

25、香炉峰——云气吞吐,绝类焚香;

26、北斗峰——峡南上流,七峰相聚;

27、翠钿峰——花木绣错;

28、青壁峰——(无)

29、叠翠峰——层垒而下,苍藓满壁;

30、马鞍峰——(无)

31、螺髻峰——与北禺螺髻峰匹;

32、拄笏峰——结体端肃,俨然拱壁而朝;

33、大壶峰——(无)

34、画船峰——(无)

35、钵盂峰——(无)

山水 (共13处)

峡江——

一名浈水,一名中宿峡,一名清远峡,原自大庾岭来,经古真阳县南流过寺。东汉谭子相《海峤志》云:“二八月中,有潮上到此,经宿返五羊,故名中宿”,事出《方舆胜览》。嘉靖十四年,潮到,万历巳卯,潮水又达寺前。

金锁潭——

在寺西。《一统志》载:秦时,昆仑国贡水犀,以金锁系项。犀至此,跃入潭中。番使尾之下,见五龙潜焉。晋咸康间,渔者周仲于潭获金锁数尺,进于朝,潭名由此,又名犀牛潭。

放生池——

即寺前峡江也。上至白泡潭,下至金锁潭。天宝间,京使刘楚舟泊寺岸,见五色云气出峡。中夜梦数人,各青衣,泣谓曰:愿易此海为安乐窝。晨起与知者议曰:苟非水族,必此山之神。还奏于上,奉敇禁绝渔捕,赐峡为祝圣放生池。

白泡潭——

寺上流四五里,水湾环不可测,流动瀠洄,则白沫圆沸,如堆银喷雪。

定心泉——

在寺山中。梁跋多罗禅师居此,苦无泉,因虔求。忽一老人指石曰:但定其心,何虑无泉。遂不见。师作礼致祷,凿石,果得泉,味清冽,常溢不涸意。老人即大士也,故俗呼观音泉。今由飞泉洞竹桥导入,香积直指。王德溢建挹泉亭,神其事。

凝碧湾——

在寺前,青峰绕翠,与波光荡漾。苏子瞻诗云:地转凝碧湾是也。湾凡五转,始达寺岸。

读书坑——

即九龙峰下书堂坑也,二帝子读书台,久废。

瀑布泉——

居飞泉洞之奥,为万壑朝宗处。峡中瀑泉十数,此独高悬千仞,白练漭泱,从绝顶树杪倾洞而下,声若轰雷怒潮。虽盛暑,过此,飞雨帘织扑面,冷沁肌骨。石隙杂产菖蒲,踯躅满山,树木赤绿,青黄交映夺目,真奇观也。邑人朱士赞辟。

桃花溪——

载笔亭前江也,自琼岛至莲云栈一带。桃花临水,蒸霞绚日,落则红雨随流,游鱼争啖,锦江春色,殆无以过。今杳然矣。康熙癸巳邑令孙绳祖给缗,令渔郎偕寺僧次第种之。

洗钵泉——

金粟洞中,有石如覆钵,涧水环绕,水极盛而石不没,相传西域跋陀罗卓锡得者。

天池——

北峡万山之上,有池二,一大一小,常澄澈不竭,可鑑毛发。

玉液泉——

石罅渗出,味清削,在旧清音楼左,今禅堂后。

仙源——

瀑布发源处,高寒幽渺。从卧仙岩甃磴,历数百级而上。邑人朱学熙竖潄云坊于此,今废。

沈阳孙绳祖澹翁父纂修

名胜备考

天下名山,洞天二十四,福地三十六。岭南仅洞天一、福地二。其最胜者莫如罗浮洞天,而福地一为陶公山,僻处琼海;惟禺峡近在清远,与罗浮东北掩映,如泰恒二望,各岳一方。个中山水奇绝,层峦叠巘,幽洞澄潭,白练飞云,嘉木异卉,十二时刹那间阴晴寒暑、风烟雪雨,尽态极妍,令人流连不忍去。以故,一丘一壑,古迹可征。粤稽鸿濛判后,至今几历沧桑,而仙释亦示现以及山灵显应,灾祥事实更见迭出,莫可指数。名胜至此(忧)乎尚矣!余幸长民于兹,敢曰再来聊为海国纪胜耳。为名胜备考志,凡四则。

山水第一

北禺山 (共37峰)

1、最高峰——在古寺巅。万木罙阻,七十二峰之最高者;

2、二高峰——视最高峰稍俯,中为元和洞;

3、云台山——古寺之上,有峭壁宽平约二丈许,篆“云台”二大字。相传为唐罗隐笔。邑志载:常有五色祥云覆其上,今晴霁尚见之。岁旱,命寺僧祷雨,辄应;

4、九龙峰——寺东隔溪,俗名书堂坑。自峡顶蜿蜒九节而下,矫若游龙,下有二帝子读书故址;

5、龙女峰——其形秀媚,在九龙峰下;

6、归龙峰——下有龙磨石,相传龙蛰处;

7、明月峰——在寺正东,皓月初升,刚挂峰顶;

8、朝阳峰——日出则朝霞绚彩;

9、螺髻峰——东北上流,绿螺盘结,如佛顶然;

10、归猿峰——古寺后绝顶,昔孙恪妻化猿处;

11、丹霞峰——和光洞上,安昌期炼丹于此。时有丹气上升,如霞不散。草木岑蔚,流水淙淙,响如环珮,殆尽人间世也;

12、翠屏峰——翠嶂起伏,类列屏幛,在寺西,俗呼乱石坑,传讹;

13、美人峰——翠屏峰前,瘦削若美人,倚屏临镜;

14、翠浪峰——形似积翠层波,风回倚谷,在丹霞峰下,古诗有“山如翠浪涌,水作玉虹流”之句,可以移赠;

15、丫髻峰——顶平,左右生石耳,如双髻,故名;

16、狮子峰——仙猿峰侧,酷肖狻猊蹲踞,首尾肢体隐隐欲见。

在峡下流,云气历乱,樵径从入;

17、九龙峰——(重名)万历丁未,山起蛰,诸峰皆龙爪痕,此独多,故云;

18、石堂峰——广阔若堂坳;

19、长廊峰——亘白泡潭而上,绵延若长廊;

20、丹 峰——九龙峰下,颜如渥丹;

21、无尽峰——缭绕曲矗,不知其几,千万落春山无尽,此峰差似;

22、碧霄峰——与翠屏峰肩背相望;

23、石楼峰——层出如楼,有二,一在葛坛左,一在南;

24、飞云峰——飞泉洞高处;

25、玉版峰——瑩洁平衍;

26、舍利峰——古寺左,宋时建舍利截其上;

27、铁 峰——临江,色如铁;

28、入云峰——在寺北,朝夕看白云归岫,恍然身入云窝也;

29、苍筤峰——深箐灌木,苍翠欲滴;

30、凤鸣峰——九龙峰上,相传二帝子吹箫处;

31、宝陀峰——(无)

32、云栈峰——宋米元章尉浛洸时,常登此峰及吹箫台,俱留题刻;

33、白鹤峰——峰矗峡北,时有群鹤棲其上;

34、会仙峰——群峰相向,如会语状;

35、芙蓉峰——秀嫩可挹,色映水面,真不减江上芙蓉矣;

36、岸帻峰——(无)

37、独秀峰——挺然独立,秀削可爱;

南禺山 (共35峰)

1、缥幡岭——与寺山对峙,形势平耸,而起伏飞舞如幡幢,临风摇曳状;

2、钟楼冈——缥幡岭下平阜也,与寺对峙。旧有楼,悬巨钟。一日忽飞去,沉峡底。相传每寺伐鼓,隐隐有钟声浮出潭际相应。楼久圯,邑人朱学熙建载笔亭、神臯坊于上,今废;

3、凤(翔)峰——宋端拱间,凤曾集此;

4、极目峰——南禺之最高者;

5、迴 峰——状若回顾;

6、毘(毗)卢峰——缥幡岭左,状如毘卢帽。昔人就峰上垒石为帽。顶辄有高僧嗣法云;

7、妙高峰——(无)

8、晚对峰——暮霞夕照,互相掩映,坐对足可怡旷;

9、金支峰——(无)

10、三叠峰——(无)

11、茂林峰——在李家庄;

12、泻玉峰——有流泉界道而下;

13、攒玉峰——数峰相并若攒;

14、象 峰——(无)

15、仙人峰——翠屏峰对山坳处,有石挺立如人;

16、石幢峰——(无)

17、蛾眉峰——秀曲湾环,黛螺如画;

18、仙掌峰——宛然承露;

19、翠旗峰——(无)

20、点笔峰——九龙峰对,峰头秀锐,疑欲书云;

21、莲 峰——(无)

22、多罗峰——梁时西域跋多罗禅师住山,常趺坐于此;

23、望仙峰——仰视云际;

24、仙冠峰——(无)

25、香炉峰——云气吞吐,绝类焚香;

26、北斗峰——峡南上流,七峰相聚;

27、翠钿峰——花木绣错;

28、青壁峰——(无)

29、叠翠峰——层垒而下,苍藓满壁;

30、马鞍峰——(无)

31、螺髻峰——与北禺螺髻峰匹;

32、拄笏峰——结体端肃,俨然拱壁而朝;

33、大壶峰——(无)

34、画船峰——(无)

35、钵盂峰——(无)

山水 (共13处)

峡江——

一名浈水,一名中宿峡,一名清远峡,原自大庾岭来,经古真阳县南流过寺。东汉谭子相《海峤志》云:“二八月中,有潮上到此,经宿返五羊,故名中宿”,事出《方舆胜览》。嘉靖十四年,潮到,万历巳卯,潮水又达寺前。

金锁潭——

在寺西。《一统志》载:秦时,昆仑国贡水犀,以金锁系项。犀至此,跃入潭中。番使尾之下,见五龙潜焉。晋咸康间,渔者周仲于潭获金锁数尺,进于朝,潭名由此,又名犀牛潭。

放生池——

即寺前峡江也。上至白泡潭,下至金锁潭。天宝间,京使刘楚舟泊寺岸,见五色云气出峡。中夜梦数人,各青衣,泣谓曰:愿易此海为安乐窝。晨起与知者议曰:苟非水族,必此山之神。还奏于上,奉敇禁绝渔捕,赐峡为祝圣放生池。

白泡潭——

寺上流四五里,水湾环不可测,流动瀠洄,则白沫圆沸,如堆银喷雪。

定心泉——

在寺山中。梁跋多罗禅师居此,苦无泉,因虔求。忽一老人指石曰:但定其心,何虑无泉。遂不见。师作礼致祷,凿石,果得泉,味清冽,常溢不涸意。老人即大士也,故俗呼观音泉。今由飞泉洞竹桥导入,香积直指。王德溢建挹泉亭,神其事。

凝碧湾——

在寺前,青峰绕翠,与波光荡漾。苏子瞻诗云:地转凝碧湾是也。湾凡五转,始达寺岸。

读书坑——

即九龙峰下书堂坑也,二帝子读书台,久废。

瀑布泉——

居飞泉洞之奥,为万壑朝宗处。峡中瀑泉十数,此独高悬千仞,白练漭泱,从绝顶树杪倾洞而下,声若轰雷怒潮。虽盛暑,过此,飞雨帘织扑面,冷沁肌骨。石隙杂产菖蒲,踯躅满山,树木赤绿,青黄交映夺目,真奇观也。邑人朱士赞辟。

桃花溪——

载笔亭前江也,自琼岛至莲云栈一带。桃花临水,蒸霞绚日,落则红雨随流,游鱼争啖,锦江春色,殆无以过。今杳然矣。康熙癸巳邑令孙绳祖给缗,令渔郎偕寺僧次第种之。

洗钵泉——

金粟洞中,有石如覆钵,涧水环绕,水极盛而石不没,相传西域跋陀罗卓锡得者。

天池——

北峡万山之上,有池二,一大一小,常澄澈不竭,可鑑毛发。

玉液泉——

石罅渗出,味清削,在旧清音楼左,今禅堂后。

仙源——

瀑布发源处,高寒幽渺。从卧仙岩甃磴,历数百级而上。邑人朱学熙竖潄云坊于此,今废。

古迹第二 (共53处,其中北禺__处,南禺__处)

钓鲤台——

寺西平耸大石枕江,昔赵胡于此钓金鲤百斤以贡秦王,故名。

达摩石——

振衣亭上,阔丈许。梁时初祖达摩西来,经此山,于石上禅定,因以名石。康熙癸巳(1713)邑令孙绳祖改镌“谈经石”。

葛坛石——

寺西有石,高数仞(汉末一仞五尺六寸),阔十余步。昔葛稚川(葛洪)修炼于此,左右花竹积翠成围,石上旧筑葛仙亭。邑令孙绳祖改颜(门楣)曰“抱朴”,从稚川别字也。

归猿洞——

古寺后,仙猿峰之陡绝处,中隔悬崖,通以梁,游者多惊怪不敢度。过此则洞壑幽深,树木岑郁,真仙境也。唐孙恪妻幻化归此,题诗云:“无端造化几湮沉,刚被恩情役此心。 不如逐队归山去,长啸一声烟雾深”。宋人刘义庆记其事,载《艺文》。

和光洞——

最高峰下,深邃莫测,洞内产五色榴花。宋治平二年,安昌期隐此,有诗云“蕙帐将辞去,猿猱不忍啼。琴书自为乐,朋友孰相携。丹灶非无药,青云别有梯。峡山予暂隐,人莫拟夷齐”。事见本传,载《艺文》。

狮子石——

在古寺之上,梁西域跋我我三藏法师住山时,见一老僧貌怪甚,藏曰:大德何来?曰:居此山不知几守时矣。请藏过舍。行可十里忽失僧所在。藏曰:异哉,此圣僧也,当觅其居。复如东南里许有石兀立如狮象怪,类僧貌。遂于石下约三十余武(六尺为步,半步为武,即三尺),建精舍名曰狮子台,今废。

韦氏园——

二帝子祠下,临江,由寺门外左侧入。旧传唐节度韦宗帅南海时治为园。花果繁茂。有韦氏园卷贴藏广庆寺中,旋失事。见广通志。今平为僧寮。

水闸——

苏长公与子过览胜此山,喜其幽旷,微嫌瀑水太驶,因令寺僧寿公于淙碧轩稍北作水闸,潴为澄潭俾水过。闸上雷吼雪溅,以娱游人。春夏水暴涨且可为启闭之节用。形家说寺亦当少裕。僧如公言,寺果丰而景益胜。

东坡钓矶——

寺门外西行二十余武,有溪石欹侧,枕流篆刻“东坡钓矶”四大字,隐隐飞动,水落时即见之。坡公诗云:“岸逼鸟声合,水平山影交”盖谓此也,今尚存。

龙磨角石——

寺西江浒,石坚而泽润,可二十余丈。旧志云:每春时,有龙于石上磨角。蛋人(渔人)维舟窃视,但见风气凛然,云烟渺漠,定后移舟睨之,角痕宛在。

飞泉洞——

瀑布从万仞绝壑飞下,其所经硖道深磵即为洞,非别有洞天也。旧由圆通殿入[即今韦驮殿],后败伏虎楼左过大雄殿[即今带玉堂]左磴道,历阮俞迳入,今仍之。

金粟洞——

缥幡岭下两巨石骈生,缝处若门户,容出入其中。绣壁阴寒,丹梯纡折,为岩,为平台,为流泉,皆天然有奇致。昔跋陀罗、贞俊二禅师栖岩下,供金粟如来像,满洞产金粟花如桂,其留迹也。

石洞——

以石胜上有琴心阁[即今禅堂],旧由伏虎楼右入。平藩改砌,从左过期云馆故址而入。

金芝岩——

北峡之石,距寺数里,深不可测。相传通云梦泽。按邑志云,内分三洞,一洞有石井,深数十丈[石井有二,一深一浅]。一洞有水石三,状若炉瓶钟乳,长滴一窍。通天岩左有石燕穴,冬燕多藏于此。宋开宝间(公元968-975),望气者云:东南内灵山当发金草。遣使求之,于岩获金芝二十茎,铮然作金声。中有葛稚川丹灶。万历甲申(1584)大旱,邑令苏廷龙祷雨获应,建喜雨亭其上。后己酉(1609)复旱,邑令郭时斗祷亦应。岁久亭废。康熙癸巳,沈阳孙绳祖调令清邑,秋旱,考志,率属步祷岩下。越三日,果得雨,乃筑亭旧址,仍名喜雨,以复古迹。勒石洞口左侧,传洞中景,特详载《艺文》。

观音岩——

北峡最高峰外,径险仄穷。日攀跻凡越数峰,三折而西,得山枫藤拊,过一溪始达。岩前石楠香甚古。中广数百武,钟乳结成大士像,幢盖毕具,地多径二寸大石基,似别役鬼斧神斤者。

卧仙岩——

瀑布左,悬石丈许如覆,深半之中平坦。传有仙人卧此听瀑云,载《广州志》。

逋岩——

莲云栈下,岩窦轩豁,有石几可凭卧,疑是昔人逋隐处。

充虚岩——

二高峰下,岩岫宏敞,陟此则千里在目。唐李翱无济胜具辄序峡山云:灵鹫拥前不可视远,而以造物为无全能,误矣。

流杯池——

涵碧堂后[即今大雄殿后也],邑人钟于田辟,平藩修建时改砌作八禅堂曲径。

李家庄——

茂林峰下,宽平数亩,中为塘,为园,为精舍。邑处士李滨隐居于此。

潄流石——

水帘台中,跨涧兀立。

瑶林——

葛坛上右侧,森壁争霞,苍松偃盖,甃(zhou4,井壁)道旧有台,久废,今问归亭即其址也。

栎社——

飞泉洞复壁上,古木苍藤,盘根络石,足可小憇,址存。

露坛——

山晖堂右,由飞泉洞度板桥而上,平藩易板为石,即第二桥是也。

小普陀——

即静观岩石窦穹窿,朱学熙摹大士像于上。

仙蜕——

天墄松关下石岩,有古窑器,函骨作黄金色,传为古仙人委蜕。

青霞岙(ao4)——

翠屏峰下,异卉错绣,幽胜无匹。

笔塜——

一在莲云栈上,一在苍雪崖右。

墨池——

一在飞泉洞,一在南禺。

禺谷——

石堂峰下,幽深平衍,传为昔人嘉遯处。

玉环岛——

清霞岙下。

曲水流觞——

在飞泉洞,今废。

苍雪崖——

云巢下,石叠苍翠,树偃广荫,为古寺旧由径。后以纡道不治。邑令孙绳祖命寺僧铲除榛莽,宽平阴翳,列坐其上,禺峡胜概收入怀抱,不觉临风舒嘨,泠然善也。

云巢——

苍雪崖上,虬枝峭石,人游树杪,登古寺必由处,今改从天槭松关磴道直上,足音跫然。邑令孙绳祖命僧并辟之,而佳境如故。

天槭松关——

古寺磴道,上古松樾,森若坊表,今仍夹道鹄立。

老人松——

古寺西南隅,宋大观间,殿直钱吉老感松入梦,求护邑令彭球,作记传其事。今松无存。

莲华石——

状若莲萼龙起时,自碧霄峰徙下清音楼左。

拂水崖——

南禺江畔,路通金粟洞。

盘陀石——

金粟洞内,贞俊禅师结跏禅定处。

吹簘台——

峭壁耸拔若台,林木葱郁,山中人曾见美人乘月吹簘其上,云在泻玉峰下。

石幢——

在金粟洞,形似幢(chuang2,旗帜或石柱之意),故名。

琼岛——

载笔亭左,山趾石岛,临江榕阴匝地。

嘨台——

琼岛上奇石,三层叠耸,高数十尺,侧开一线天然石级,可梯而登。

瑶席——

啸台后,石若浮屠累然数仞,上平衍如席,旧传仙人聚饮于此。

梵林——

毘卢峰下,东林聪公旧结茅处。

桃迳——

在花溪上,满迳旧栽桃,直达琼岛,今废。邑令孙绳祖购补之。

鹿岩——

妙高峰下,有岩数处,麋鹿群友其中。

莲云栈——

载笔亭前山麓,石岫巑岏(chuanwan,锐峻的山峰),江云吞吐,取古诗“石作莲花云作台”语,下为拜石坛。

盘云迳——

自拂水崖蜿蜒数折,达金粟洞。

青壁——

百花洲上,森壁拔起云际。

百花洲——

白泡潭下,琪花错绣,相传渔人泊此多孕育云。

花阡——

山中人朱叔子,狂士也。每从艳丽敛取宿粧花蜕,函以古定窑器,封之南禺妙高峰莲云栈下,与笔塜、鹤铭相错于聚篁绮石间。朱学熙铭曰“而霞彩虽涣然,而剩馥殊叆然,而芳魂镜台前,而委蜕莲云边。奉九锡归禺天,笑和风弄流泉,百千春作情缘”。一时名流争赋,有《花阡》十一卷,事近唐突山灵,而诗多佳者。事以诗传,亦犹删诗而存郑卫(郑卫二国之音)微意云尔。

滴水崖——

寺西数百武,奇峰逼峡,路高可丈余,嶙峋叠砌如大痴画而青翠秀削瘦皴古剥过之砌隙环转清泉珠溅,冬夏不涸。舟经此者,皆呼为滴水崖,旧志未八,毋亦如愚山愚泉待桠而显耶?康熙癸巳邑令孙绳祖表而出之,以补探奇者所未逮,因仍俗呼刻傍石。

仙释第三

仙道

葛洪——字稚川,晋丹阳句容人。少好学,家贫,采薪以易纸笔。性木讷,不乐荣利,尤好神仙导养。从祖玄得仙术,以授郑隐。洪就隐学得其法,又师事南海太守上党鲍玄,因妻以女。洪才富瞻,兼综医术。太安中,石冰作乱,吴兴太守顾秘檄为都尉,攻冰。破之,迁伏波将军。洪见天下乱,乃恭广州刺史,稽含军事。含遇害,遂停南土多年。往还峡山,棲石楼峰上。元帝咸和初,司徒王导召补州主簿。后选散骑常侍,领大著作,俱不就。闻交趾出丹砂,求为勾漏,令至广,复居峡山金芝岩。久之,广州刺史邓岳留,不听去,乃入罗浮炼丹,著书曰《抱朴子》。年八十一,尸解去。相传唐永淳中,有于葛坛下发得丹鼎并遗书,语多合《内外篇》云。

清远道士——不知何代人。唐时因沈恭子游虎丘,留题自称生长殷周。颜鲁公真郷酷爱其诗,为刻岩石间,因而继作有“名高清远峡、文聚斗牛津”之句。李德裕、皮日休、陆龟蒙诸贤皆奇而和之。意其人为名山福地神仙者流也。其诗曰:“我本长殷周,遭罹历秦汉。四渎与五岳,名山尽幽窜。反此寰区中,始有近峰玩。近峰何郁郁,平湖渺沵漫。吟挽川之阴,步上山之岸。山川共澄澈,光彩交零乱。白云蓊欲归,青松忽消半。客去川岛静,人来山鸟散。空谷中见石,崖幽晚非旦。闻子盛游遨,风流足词翰。嘉兹好松石,一言常累叹。勿谓余鬼神,忻君共幽赞。”载《虎丘志》。

安昌期——广西昭州恭城人。少举进士。皇佑中,官横州永淳县尉。治平二年,携一童隐和光洞仙去。曲江令张昂作传,详其事。

高僧

达摩——天竺二子,以护国出家,传释迦衣钵。梁普通入南海,止王园寺,因谒武帝,禅棲峡山石洞内。有达摩石,其结伽处也。

跋多罗三藏——西竺人。航海至广常,定中飞神峡山。后经此,遂驻锡焉。远近皈依,法席大振。时大士示。现有定心泉之异,又感圣僧化石作狮子台。

贞俊——初住舒州上元县延祚寺。普通中,从峡山二神请,遂同寺飞来。师居寺多预言人吉凶,人谓圣僧云。

灵霭——不知何处人,传为同寺与贞俊俱飞来者。说法化乐台,有天香满峡之异。

金刚僧——本西域人,唐开成中,来居峡山。能梵音弹舌,摇锡咒物无不应。又善囚鬼魅、缚蛟螭,动锡召云,后归天竺。事见《圣僧传》。

聪公——新州人,姓谭,南汉时出家南华,戒律甚高。一日,梦六祖曰:夜午当有难,惟汝能救之。是夜,火焚塔殿,众僧共举,弗能动。聪独舁(yú)出山门。常欲航海往普陀落伽山,复梦六祖曰:“我曾有难,汝能护持。汝今南行,当为汝说:逢东则住,遇林则止。又曰:早结菩提缘,能救众生苦。聪记梦中语,遂止清远东林寺。日采芦苇,作筏数百,维于江浒,人咸讶之。逾旬,寇暴起,邑人悉赖筏度南岸得免。寇退,争致金帛酬之。聪已坐化竹林下矣。尝结茅屋,棲禅南禺之上。

僧善会——姓廖,南汉清远人。九岁同父客潭州龙牙山,出家受戒,往江陵听经,遂参华亭,船子和尚归住峡山。

了玟——宋曲江人,出家万华寺,戒行清高,性量宽洪,好学博通,三教典籍,时[言黾]名德。领荐嗣法佛国真觉禅师,归住南华三司,檄为峡山住持。

明颜——姓李,元时南海人,住持峡山寺。聪敏有道行,尤善音律诗赋。与邑尹杨观为方外友。年九十五。

慧显——姓霍,南海人。性度慈和,少梦六祖受偈,得明心性。住持峡山,大振宗风。明正统间,护清远僧会,寿八十九。临寂遗偈曰:有爱则生,爱尽则灭。若离爱念,如来无别。

事实第四

唐

大历间,哥舒晃叛。遣将讨平之。先是将奉命,夜梦二神人谓曰:见幡即回。及贼降班师,果见幡挂二禺山顶,始悟峡山二神助云。

宋

端拱元年八月庚辰,凤凰见于清远县廨舍合欢树上,高约六尺。众禽随之。东北去,集于峡山下,有芝三茎,知广州李昌龄图以献。

嘉佑四年十月,广东转运使荣諲以广有林,箐瘴毒,开浈阳峡至洸口古径作栈道七十二间,抵清远,趋广州。

明

正德时,峡山上下多虎患。辛巳,南海阁部霍文敏公入朝过此,耳其事,移文责峡神,勒石而去。忽一日,迅雷击杀四虎,他皆走,死溪涧,虎患顿息。嘉靖中,文敏没。寺僧仆碑,虎复肆吻。僧惧,复竖,患始息。迨隆庆辛未,虎又出。邑令遣使祭告碑下,虎渡河。为易新碑。万历丁丑,文敏冡嗣佥宪与瑕,以碑竖寺门外,惧不(垂)久输金,建楼于门内右侧。移碑其中时分巡。何公董其事,南韶兵备姜公为文以记。

嘉靖十五年,广东佥事吴廷翰开辟峡路。王渐逵作记 ,勒碑读书坑。

嘉靖二十一年壬寅,大小罗山贼流劫。总兵安远候桠珣率兵至清远峡,遇贼,斩其魁,平之。

万历丁未夏四月初五日,山中龙起,雷雨大作,所驱皆万钧巨石,高出于屋,诸峰多崩裂如五指爪撄划状,自飞泉洞以至圆通殿、涵碧堂、钟楼山门及僧竂、庖(厨),悉遭倾毁,亦兹山一大劫也。

景泰元年,都督董兴帅师讨黄萧养。过峡中,白鱼跃入舟。天文生马轼曰:武王伐纣有此征,逆贼授首兆也。四月,军与贼遇,大破之,萧养伏诛。已上俱见《广东通志》,惟霍文敏除虎事载邑志。

钓鲤台——

寺西平耸大石枕江,昔赵胡于此钓金鲤百斤以贡秦王,故名。

达摩石——

振衣亭上,阔丈许。梁时初祖达摩西来,经此山,于石上禅定,因以名石。康熙癸巳(1713)邑令孙绳祖改镌“谈经石”。

葛坛石——

寺西有石,高数仞(汉末一仞五尺六寸),阔十余步。昔葛稚川(葛洪)修炼于此,左右花竹积翠成围,石上旧筑葛仙亭。邑令孙绳祖改颜(门楣)曰“抱朴”,从稚川别字也。

归猿洞——

古寺后,仙猿峰之陡绝处,中隔悬崖,通以梁,游者多惊怪不敢度。过此则洞壑幽深,树木岑郁,真仙境也。唐孙恪妻幻化归此,题诗云:“无端造化几湮沉,刚被恩情役此心。 不如逐队归山去,长啸一声烟雾深”。宋人刘义庆记其事,载《艺文》。

和光洞——

最高峰下,深邃莫测,洞内产五色榴花。宋治平二年,安昌期隐此,有诗云“蕙帐将辞去,猿猱不忍啼。琴书自为乐,朋友孰相携。丹灶非无药,青云别有梯。峡山予暂隐,人莫拟夷齐”。事见本传,载《艺文》。

狮子石——

在古寺之上,梁西域跋我我三藏法师住山时,见一老僧貌怪甚,藏曰:大德何来?曰:居此山不知几守时矣。请藏过舍。行可十里忽失僧所在。藏曰:异哉,此圣僧也,当觅其居。复如东南里许有石兀立如狮象怪,类僧貌。遂于石下约三十余武(六尺为步,半步为武,即三尺),建精舍名曰狮子台,今废。

韦氏园——

二帝子祠下,临江,由寺门外左侧入。旧传唐节度韦宗帅南海时治为园。花果繁茂。有韦氏园卷贴藏广庆寺中,旋失事。见广通志。今平为僧寮。

水闸——

苏长公与子过览胜此山,喜其幽旷,微嫌瀑水太驶,因令寺僧寿公于淙碧轩稍北作水闸,潴为澄潭俾水过。闸上雷吼雪溅,以娱游人。春夏水暴涨且可为启闭之节用。形家说寺亦当少裕。僧如公言,寺果丰而景益胜。

东坡钓矶——

寺门外西行二十余武,有溪石欹侧,枕流篆刻“东坡钓矶”四大字,隐隐飞动,水落时即见之。坡公诗云:“岸逼鸟声合,水平山影交”盖谓此也,今尚存。

龙磨角石——

寺西江浒,石坚而泽润,可二十余丈。旧志云:每春时,有龙于石上磨角。蛋人(渔人)维舟窃视,但见风气凛然,云烟渺漠,定后移舟睨之,角痕宛在。

飞泉洞——

瀑布从万仞绝壑飞下,其所经硖道深磵即为洞,非别有洞天也。旧由圆通殿入[即今韦驮殿],后败伏虎楼左过大雄殿[即今带玉堂]左磴道,历阮俞迳入,今仍之。

金粟洞——

缥幡岭下两巨石骈生,缝处若门户,容出入其中。绣壁阴寒,丹梯纡折,为岩,为平台,为流泉,皆天然有奇致。昔跋陀罗、贞俊二禅师栖岩下,供金粟如来像,满洞产金粟花如桂,其留迹也。

石洞——

以石胜上有琴心阁[即今禅堂],旧由伏虎楼右入。平藩改砌,从左过期云馆故址而入。

金芝岩——

北峡之石,距寺数里,深不可测。相传通云梦泽。按邑志云,内分三洞,一洞有石井,深数十丈[石井有二,一深一浅]。一洞有水石三,状若炉瓶钟乳,长滴一窍。通天岩左有石燕穴,冬燕多藏于此。宋开宝间(公元968-975),望气者云:东南内灵山当发金草。遣使求之,于岩获金芝二十茎,铮然作金声。中有葛稚川丹灶。万历甲申(1584)大旱,邑令苏廷龙祷雨获应,建喜雨亭其上。后己酉(1609)复旱,邑令郭时斗祷亦应。岁久亭废。康熙癸巳,沈阳孙绳祖调令清邑,秋旱,考志,率属步祷岩下。越三日,果得雨,乃筑亭旧址,仍名喜雨,以复古迹。勒石洞口左侧,传洞中景,特详载《艺文》。

观音岩——

北峡最高峰外,径险仄穷。日攀跻凡越数峰,三折而西,得山枫藤拊,过一溪始达。岩前石楠香甚古。中广数百武,钟乳结成大士像,幢盖毕具,地多径二寸大石基,似别役鬼斧神斤者。

卧仙岩——

瀑布左,悬石丈许如覆,深半之中平坦。传有仙人卧此听瀑云,载《广州志》。

逋岩——

莲云栈下,岩窦轩豁,有石几可凭卧,疑是昔人逋隐处。

充虚岩——

二高峰下,岩岫宏敞,陟此则千里在目。唐李翱无济胜具辄序峡山云:灵鹫拥前不可视远,而以造物为无全能,误矣。

流杯池——

涵碧堂后[即今大雄殿后也],邑人钟于田辟,平藩修建时改砌作八禅堂曲径。

李家庄——

茂林峰下,宽平数亩,中为塘,为园,为精舍。邑处士李滨隐居于此。

潄流石——

水帘台中,跨涧兀立。

瑶林——

葛坛上右侧,森壁争霞,苍松偃盖,甃(zhou4,井壁)道旧有台,久废,今问归亭即其址也。

栎社——

飞泉洞复壁上,古木苍藤,盘根络石,足可小憇,址存。

露坛——

山晖堂右,由飞泉洞度板桥而上,平藩易板为石,即第二桥是也。

小普陀——

即静观岩石窦穹窿,朱学熙摹大士像于上。

仙蜕——

天墄松关下石岩,有古窑器,函骨作黄金色,传为古仙人委蜕。

青霞岙(ao4)——

翠屏峰下,异卉错绣,幽胜无匹。

笔塜——

一在莲云栈上,一在苍雪崖右。

墨池——

一在飞泉洞,一在南禺。

禺谷——

石堂峰下,幽深平衍,传为昔人嘉遯处。

玉环岛——

清霞岙下。

曲水流觞——

在飞泉洞,今废。

苍雪崖——

云巢下,石叠苍翠,树偃广荫,为古寺旧由径。后以纡道不治。邑令孙绳祖命寺僧铲除榛莽,宽平阴翳,列坐其上,禺峡胜概收入怀抱,不觉临风舒嘨,泠然善也。

云巢——

苍雪崖上,虬枝峭石,人游树杪,登古寺必由处,今改从天槭松关磴道直上,足音跫然。邑令孙绳祖命僧并辟之,而佳境如故。

天槭松关——

古寺磴道,上古松樾,森若坊表,今仍夹道鹄立。

老人松——

古寺西南隅,宋大观间,殿直钱吉老感松入梦,求护邑令彭球,作记传其事。今松无存。

莲华石——

状若莲萼龙起时,自碧霄峰徙下清音楼左。

拂水崖——

南禺江畔,路通金粟洞。

盘陀石——

金粟洞内,贞俊禅师结跏禅定处。

吹簘台——

峭壁耸拔若台,林木葱郁,山中人曾见美人乘月吹簘其上,云在泻玉峰下。

石幢——

在金粟洞,形似幢(chuang2,旗帜或石柱之意),故名。

琼岛——

载笔亭左,山趾石岛,临江榕阴匝地。

嘨台——

琼岛上奇石,三层叠耸,高数十尺,侧开一线天然石级,可梯而登。

瑶席——

啸台后,石若浮屠累然数仞,上平衍如席,旧传仙人聚饮于此。

梵林——

毘卢峰下,东林聪公旧结茅处。

桃迳——

在花溪上,满迳旧栽桃,直达琼岛,今废。邑令孙绳祖购补之。

鹿岩——

妙高峰下,有岩数处,麋鹿群友其中。

莲云栈——

载笔亭前山麓,石岫巑岏(chuanwan,锐峻的山峰),江云吞吐,取古诗“石作莲花云作台”语,下为拜石坛。

盘云迳——

自拂水崖蜿蜒数折,达金粟洞。

青壁——

百花洲上,森壁拔起云际。

百花洲——

白泡潭下,琪花错绣,相传渔人泊此多孕育云。

花阡——

山中人朱叔子,狂士也。每从艳丽敛取宿粧花蜕,函以古定窑器,封之南禺妙高峰莲云栈下,与笔塜、鹤铭相错于聚篁绮石间。朱学熙铭曰“而霞彩虽涣然,而剩馥殊叆然,而芳魂镜台前,而委蜕莲云边。奉九锡归禺天,笑和风弄流泉,百千春作情缘”。一时名流争赋,有《花阡》十一卷,事近唐突山灵,而诗多佳者。事以诗传,亦犹删诗而存郑卫(郑卫二国之音)微意云尔。

滴水崖——

寺西数百武,奇峰逼峡,路高可丈余,嶙峋叠砌如大痴画而青翠秀削瘦皴古剥过之砌隙环转清泉珠溅,冬夏不涸。舟经此者,皆呼为滴水崖,旧志未八,毋亦如愚山愚泉待桠而显耶?康熙癸巳邑令孙绳祖表而出之,以补探奇者所未逮,因仍俗呼刻傍石。

仙释第三

仙道

葛洪——字稚川,晋丹阳句容人。少好学,家贫,采薪以易纸笔。性木讷,不乐荣利,尤好神仙导养。从祖玄得仙术,以授郑隐。洪就隐学得其法,又师事南海太守上党鲍玄,因妻以女。洪才富瞻,兼综医术。太安中,石冰作乱,吴兴太守顾秘檄为都尉,攻冰。破之,迁伏波将军。洪见天下乱,乃恭广州刺史,稽含军事。含遇害,遂停南土多年。往还峡山,棲石楼峰上。元帝咸和初,司徒王导召补州主簿。后选散骑常侍,领大著作,俱不就。闻交趾出丹砂,求为勾漏,令至广,复居峡山金芝岩。久之,广州刺史邓岳留,不听去,乃入罗浮炼丹,著书曰《抱朴子》。年八十一,尸解去。相传唐永淳中,有于葛坛下发得丹鼎并遗书,语多合《内外篇》云。

清远道士——不知何代人。唐时因沈恭子游虎丘,留题自称生长殷周。颜鲁公真郷酷爱其诗,为刻岩石间,因而继作有“名高清远峡、文聚斗牛津”之句。李德裕、皮日休、陆龟蒙诸贤皆奇而和之。意其人为名山福地神仙者流也。其诗曰:“我本长殷周,遭罹历秦汉。四渎与五岳,名山尽幽窜。反此寰区中,始有近峰玩。近峰何郁郁,平湖渺沵漫。吟挽川之阴,步上山之岸。山川共澄澈,光彩交零乱。白云蓊欲归,青松忽消半。客去川岛静,人来山鸟散。空谷中见石,崖幽晚非旦。闻子盛游遨,风流足词翰。嘉兹好松石,一言常累叹。勿谓余鬼神,忻君共幽赞。”载《虎丘志》。

安昌期——广西昭州恭城人。少举进士。皇佑中,官横州永淳县尉。治平二年,携一童隐和光洞仙去。曲江令张昂作传,详其事。

高僧

达摩——天竺二子,以护国出家,传释迦衣钵。梁普通入南海,止王园寺,因谒武帝,禅棲峡山石洞内。有达摩石,其结伽处也。

跋多罗三藏——西竺人。航海至广常,定中飞神峡山。后经此,遂驻锡焉。远近皈依,法席大振。时大士示。现有定心泉之异,又感圣僧化石作狮子台。

贞俊——初住舒州上元县延祚寺。普通中,从峡山二神请,遂同寺飞来。师居寺多预言人吉凶,人谓圣僧云。

灵霭——不知何处人,传为同寺与贞俊俱飞来者。说法化乐台,有天香满峡之异。

金刚僧——本西域人,唐开成中,来居峡山。能梵音弹舌,摇锡咒物无不应。又善囚鬼魅、缚蛟螭,动锡召云,后归天竺。事见《圣僧传》。

聪公——新州人,姓谭,南汉时出家南华,戒律甚高。一日,梦六祖曰:夜午当有难,惟汝能救之。是夜,火焚塔殿,众僧共举,弗能动。聪独舁(yú)出山门。常欲航海往普陀落伽山,复梦六祖曰:“我曾有难,汝能护持。汝今南行,当为汝说:逢东则住,遇林则止。又曰:早结菩提缘,能救众生苦。聪记梦中语,遂止清远东林寺。日采芦苇,作筏数百,维于江浒,人咸讶之。逾旬,寇暴起,邑人悉赖筏度南岸得免。寇退,争致金帛酬之。聪已坐化竹林下矣。尝结茅屋,棲禅南禺之上。

僧善会——姓廖,南汉清远人。九岁同父客潭州龙牙山,出家受戒,往江陵听经,遂参华亭,船子和尚归住峡山。

了玟——宋曲江人,出家万华寺,戒行清高,性量宽洪,好学博通,三教典籍,时[言黾]名德。领荐嗣法佛国真觉禅师,归住南华三司,檄为峡山住持。

明颜——姓李,元时南海人,住持峡山寺。聪敏有道行,尤善音律诗赋。与邑尹杨观为方外友。年九十五。

慧显——姓霍,南海人。性度慈和,少梦六祖受偈,得明心性。住持峡山,大振宗风。明正统间,护清远僧会,寿八十九。临寂遗偈曰:有爱则生,爱尽则灭。若离爱念,如来无别。

事实第四

唐

大历间,哥舒晃叛。遣将讨平之。先是将奉命,夜梦二神人谓曰:见幡即回。及贼降班师,果见幡挂二禺山顶,始悟峡山二神助云。

宋

端拱元年八月庚辰,凤凰见于清远县廨舍合欢树上,高约六尺。众禽随之。东北去,集于峡山下,有芝三茎,知广州李昌龄图以献。

嘉佑四年十月,广东转运使荣諲以广有林,箐瘴毒,开浈阳峡至洸口古径作栈道七十二间,抵清远,趋广州。

明

正德时,峡山上下多虎患。辛巳,南海阁部霍文敏公入朝过此,耳其事,移文责峡神,勒石而去。忽一日,迅雷击杀四虎,他皆走,死溪涧,虎患顿息。嘉靖中,文敏没。寺僧仆碑,虎复肆吻。僧惧,复竖,患始息。迨隆庆辛未,虎又出。邑令遣使祭告碑下,虎渡河。为易新碑。万历丁丑,文敏冡嗣佥宪与瑕,以碑竖寺门外,惧不(垂)久输金,建楼于门内右侧。移碑其中时分巡。何公董其事,南韶兵备姜公为文以记。

嘉靖十五年,广东佥事吴廷翰开辟峡路。王渐逵作记 ,勒碑读书坑。

嘉靖二十一年壬寅,大小罗山贼流劫。总兵安远候桠珣率兵至清远峡,遇贼,斩其魁,平之。

万历丁未夏四月初五日,山中龙起,雷雨大作,所驱皆万钧巨石,高出于屋,诸峰多崩裂如五指爪撄划状,自飞泉洞以至圆通殿、涵碧堂、钟楼山门及僧竂、庖(厨),悉遭倾毁,亦兹山一大劫也。

景泰元年,都督董兴帅师讨黄萧养。过峡中,白鱼跃入舟。天文生马轼曰:武王伐纣有此征,逆贼授首兆也。四月,军与贼遇,大破之,萧养伏诛。已上俱见《广东通志》,惟霍文敏除虎事载邑志。

建置沿革

山水者,天地之余也。有天地便有山水,是造物之建置也。然有天地山水而无故从天地山水中现出清净道场,又从清净道场中现出殿堂楼阁、坊表亭台。倏而新,倏而旧,倏而有,倏而无,是又造物建置之沿革也。夫阴阳有阖辟,岁时有盈缩,人事有迁流,如谓一草幻梵刹,一岕纳须弥,具此神通妙用,自应历劫不坏,而殿何以。自舒州飞来,偏不从禺峡飞去,且空山何以多没字之碑,而常住伊蒲?昔何以东林,今何以长寿耶?盖有建置即不能无沿革,理数固然,曷足深怪。为建置沿革志,凡四则。

殿宇 第一

1、飞来古寺——峡北半山中,千峰拱接,悉若佐命所称福地是也。梁普通元年庚子十月十八日,峡有二神人,化游方居士住往舒州上元延祚寺,叩颖川贞俊师寢曰:峡山据清远上流,吾欲建一道场,立胜,概师居乎?俊唯诺。半夜风雨暴作迟明。启户则佛殿金相已巍然至此山矣。师廼于峰前安坐,说偈曰:此殿飞来,胡不飞去?忽空中应声曰:动不如静。俊师回殿,苐见灯影辉煌,炉烟缭绕,天厨品馔,神运而供。此时声振中外。郡邑上其事,敇中使孟元阳召师。师辞,因赐寺额曰“至德”。唐景云间,改号“禅居”。宋康定间,又改“广庆禅寺”。景定五年,赐额“峡山飞来广庆禅寺”。大观戊子,僧了玟修;元天厯二年,县尹杨观修祠,旧殿仍在原址。另于江浒创殿宇,为岭南巨刹;至正戊子,广州袁暹捐修;明正统景泰间,僧东明修;万历壬寅,县令刘幼学修;天启壬戌,御史王尊德修;崇祯总制张镜心暨邑绅士相继修;顺治甲等,寺遭拆毁;康熙元年,平藩重建;至康熙癸巳,邑令孙绳祖念寺多颓圮,不修则前功尽弃,势且荡为鹿场。时长寿嗣法僧兴贤正值住持,毅然肩承,绝不持钵,只递年,节缩冗费,大辟规模,以垂千秋。迨方丈僧竂甫成方图,拓创佛殿,遽尔出境。幸其法弟兴徹具龙象力,嗣长寿法席,起而担任,志切愿坚,将来自不至于鲜终也。至相传寺飞来时挂一角留梅岭,今为云封寺。姑书之语曰“六合之外,存而勿论”。

2、二帝子祠——定心泉左,即大禺仲阳与初、武二臣同隐处。历代祠焉。有二子塑像,初、武左右侍立。平藩修复。康熙甲午,僧兴贤重建。

3、飞来前寺——山门临峡江,面缥幡岭。

4、天王台——唐广德癸卯年始创,久废。

5、钟楼——定心泉之前,与伏虎楼对。圮于水。巨钟埋草莽间。明王尊德重搆,又废。平藩建复。

6、伏虎楼——钟楼右,内竖霍文敏伏虎碑,故名,即鼓楼也。

7、圆通殿——古观音阁,正对山门,下多坑殿,故建阁。明万历丁未圮。国朝顺治辛丑,僧弘明募修。靖藩捐赀,平基与寺门广阔,(将)改韦驮殿,今仍之。

8、全清阁——旧圆通殿后。宋熙(宪)癸丑,寺僧妙实建。邑令成之方撰记。记遗佚后,改为涵碧堂。万历丁未及乙卯,分守史旌贤、分巡刘承诹檄。邑令宗思(囗)将寺租修复未果。顺治辛丑,僧弘明募建。平藩重修,改今大雄殿,以旧殿偏右,非制,故也。

9、大雄殿——伏虎楼右,平藩重建,改为客堂,规制宏丽。背上临流槛外屏短垣俯视风帆上下朝晖夕阴波光螺黛天然八画,足称名胜大观。康熙戊子,长寿嗣法僧兴隆修复,改颜曰:玉带堂。

10、琴心阁——即清音楼故址,旧全清阁后。右侧加辟宏敞。上层为阁窗,四面林木交翠,下为流云。奏玉亭以其前为台,宽平可坐百余人,环以栏花坪。明总制邺下张镜心建,后毁。平藩重建,与流花池俱改为禅堂。

11、期云馆——旧名研云馆,改八禅堂。

12、清音楼——万历戊午,朱学熙建,旋废。今禅堂是也。

13、挹泉亭——定心泉左。明嘉靖已亥,广东御史王德溢建。顺治甲午毁。平藩重建,有朱叔子修。辟北禺诸胜,及王士俊为直指王公,修寺碑二道竖内。康熙癸巳,邑令孙绳祖按旧志“寺故有檀越堂,今废”,因命僧仍列捐修,舍田各姓名而祀诸此,俾嗣法者知所源本云。

14、山晖堂——挹泉亭后山壁上。万历已未,朱学熙建。以祀峡山神灵祐候初、灵惠侯武,及苏东坡、安昌期诸公,后废。平藩改建碑亭。邑令孙绳祖为文,告祭帝子,乃复祀初、武于此。譬殿廷之有朝房也。

15、放生亭——韦氏园址,久废。

16、嘉会亭——寺东偏,登古刹初级也。松石夹道,别一境界。武林沈时炆建。平藩重修。康熙丙戌,邑令张晳摹佟大恭诗碑一道竖内,并立广守钟仪杰颜曰“浴日亭”。

17、半云亭——大山半。大历间,僧明颜创,改为半山亭。顺治甲午废。平藩重建,康熙癸巳,邑令孙绳祖以半山不雅驯,因仍旧颜。

18、舍利塔——古寺东。唐显庆元年,内史于榛甃街掘舍利二颗,光映山谷,遂以进。上敇中使金舆本安奉中宿峡,以镇二禺山,今废。

19、狮子台——即跋多罗见圣僧所建。址存古寺后。

20、绿云楼——飞泉洞内,朱士赞建,今废。

21、十九峰书院——淙碧轩侧,今奉大士像,俗呼拜经台,其故址也。

22、淙碧轩——瀑布左,寺僧寿公为苏东坡建者。额亦苏手书。久废。明泰昌间,邑人朱学熙复创,前为茗台轩,毁。平藩重建。今邑令孙绳祖颜曰“飞泉”。

23、水帘台——瀑布滢回顿折,状若珠珞晶帘。左壁为和青壑。

24、御风台——石楼峰顶,亦葛稚川修炼处。形势狭而长,左右青峦回抱,峡水环足下,宛如虚舟横系江面。向筑台其上览胜。登此,不啻一苇所如,凭虚御风也。会形家嫌寺西昂头多变迁外侮,因令弗治,台遂废。

25、葛仙亭——今改抱朴亭,在前寺西,与半云亭对峙。嘉靖戊子,寺僧重修。顺治甲子废,平藩复建。

26、振衣亭——谈经石左。倚石临江,林木葱郁,俯瞰钓鲤台下,樯影如织,大有振衣千仞之势。后毁。康熙甲午,僧兴贤辟旁崖,筑台以存遗意云。

27、化乐台——在南禺。昔灵霭禅师于此说法,忽闻异香满座。师曰:此化乐境也。因名,址尚存。

28、载笔亭——南禺古钟楼旧址,今废。

29、楞伽台——相传在峡中,故址莫考。有唐李群玉将游罗浮,登楞伽台,留别羽士诗,见《广东志》。

30、宝林寺——宋苏轼有“自海南(疑“南海”,见“传赞”)归,至清远峡宝林寺。敬赞禅月所画十八大阿罗汉”语。今遗址无所考。

附庵院

1、离庵——金粟洞,今废;

2、龙庵——龙女峰下,今废;

3、兰若——山晖堂左,今废;

4、东林——寺下院也。在邑治东郭。明末寺毁僧散,并废飞来常产。国朝顺治中,黎太守畀长寿院摄理山寺常产,始复。事详《碑记》。

坊表 第二

十九福地——石坊,古寺门外,明靖江王手书,存。

南禺坊——载笔亭前[以下诸坊俱废];

山高水长——水帘台上,朱学颜立;

阮俞迳——飞泉洞蹬道上,以竹名,下为盘礡处;

真赏——石坊,清音楼前;

仙踪——葛坛下;

祠道——山晖堂迳路上;

潄云——仙源下;

云萝道——古寺道傍,苍雪崖由此入。

附桥梁

第一桥——通韦氏园;

第二桥——通山晖堂;

第三桥——名流香,通仙源;

峡路石桥二十一座

平藩重修,凡五十四座,今载本峡内者:

本来桥 长生桥 永安桥 安泰桥 福禄桥 善现(观?)桥 送子桥 安乐桥 自在桥 千古桥

黄金桥 万载桥 不朽桥 金刚桥 般若桥 波罗桥 密功桥 果种桥 菩提桥 善根桥 积福桥

碑刻 第三

碑碣(共77条目,93道/ 幅)

1、 梁晋(普?)通元年,《敕赐寺额至德》碑 一道

2、 唐天宝年间,《敕赐放生池》碑 一道

3、 学士沈俭期 《峡山赋》碑 一道(文见卷二赋集P73)

4、 丞相张九龄 题名碑 一道 (文疑卷三诗P2)

5、 郎中李翱 诗碑 一道 (文疑卷三诗P2)

6、 宋景定五年,《敕封峡山二神碑》 二道

7、 学士苏轼 诗碑 一道

又一道题云:东坡居士渡海北还。吴于野、何崇道、颖堂通三长老、黄明達、李公弼、林子中自番禺追饯至清远峡,同游广陵寺[寺址莫考],元符三年十一月十五日

8、 侍郎李昴英 诗碑 一道

9、 曲江守张昂 《安昌期传》碑 一道 (碑文见卷二传赞P3)

10、 县尹彭球 《梦松记》碑 一道 (文见卷二碑记P30)

11、 侍郎胡铨 诗碑 一道 (文疑卷三诗P8)

12、 胡愈 《修飞来殿》碑 一道 (文疑卷二碑记P31《重修飞来宝殿记》)

13、 元邑令杨观 《重刻归猿碑》 一道 《修飞来殿碑》 一道 [存]

14、 广州路推官高若凤 《修飞来殿》碑 一道 [存] (文见卷二碑记P35)

15、 台省诸公倡和 诗碑 一道

16、 明学士解缙 诗碑 一道 (文疑卷三诗P18)

17、 翰林典籍孙蕡 诗碑 一道(文疑卷三诗P18)

18、 总兵安远候柳珣 《峡中破贼题名纪功碑》 一道

19、 白沙陈献章 诗碑 一道

20、 宪使吴国伦 诗碑 一道

21、 尚书吴廷举 诗碑 一道(文疑卷三诗P27)

22、 太保叶梦熊 诗碑 一道(文疑卷三诗P79)

23、 尚书霍韬 《伏虎碑》 一道 [存伏虎楼内]

24、 兵宪姜忻建 《伏虎楼碑》 一道

25、 光禄卿陈堂作苏大尹《驱虎碑》 一道(文见卷二碑记P45)

26、 两广都御史李迁 碑 一道

27、 御史王德溢 碑 一道 (文疑卷三诗P60)

28、 布政王泮 碑 一道 (文疑卷三诗P54)

29、 吏部章嘉桢 《飞泉洞诗》碑 一道

30、 学士黄谏 诗碣 三幅

31、 尚书湛若水 碑 一道 (文疑卷三诗P47)

32、 教谕郑积中 《修古寺佛像记》碑 一道 [存古寺前殿廊] (文见卷二碑记P37)

33、 教谕叶玉 《重建大雄殿记》碑 一道 [存伏虎楼后] (文见卷二碑记P38)

34、 尚书陈绍儒 诗碑 一道

35、 尚书何维栢 诗碑 一道 [存葛坛石左] (文疑卷三诗P49)

36、 御史孙永思 诗碑 一道(文疑卷三诗P51)

37、 布政杨伊志 诗碑 一道

38、 宫詹黄佐 诗碑 大小二道(文疑卷三诗P25)

39、 参议王洙 诗碑 大小二道

40、 督学胡汝霖 诗碑 一道 (文疑卷三诗P61)

41、 参藩邓云霄 《清音楼记》碑 一道(文疑卷三诗P82)

42、 布政魏良贵 诗碑 一道

43、 御史江万鲜、冕按使任汉 题名碑 一幅

44、 状元黄士俊 诗碑 一道

45、 参议钟万禄 《修飞来东林记》 碑 一道

46、 知府钟万春 诗碑 一幅 [存栎社石壁上] (文疑卷三诗P34)

47、 督学林云同偕区大任等 《纪游碑》 一道(文疑卷三诗P70)

48、 同安刘存德 诗碑 一道

49、 罗瑶、沈宏 碑 各一幅

50、 光禄卿陈堂同林烃、邓时雨诗碣 一幅(文疑卷三诗P64)

51、 御史朱凤翔同温博 诗碣 一幅(文疑卷三诗P79)

52、 大学士香山何吾驹 《为重修古寺记》碑 一道 [存古寺前殿]

53、 邑人朱士赞 诗碣 一幅

54、 阳山令冯大受 诗碣 一幅

55、 参军沈时炆 《嘉会亭》诗碑 一道

56、 副宪方豪 诗碑 一道

57、 副宪徐文溥 诗碣 一幅 [存]

58、 布政邹善 诗碑 二道

59、 兵宪管志道 碑 二道

60、 参议周思稷 诗碑 一道

61、 中允区大相 《寻源》诗碑 一道 [存仙源] (文疑卷三诗P35)

62、 主事王渐逵作《观察吴廷翰开峡路》 碑 一道(文见卷二碑记P40)

63、 尚书吴文华 诗碣 一幅

64、 邑令邓文学《重刻伏虎碑》 一道

65、 邑令揭乔岳 《伏虎楼碑》 一道 [存]

66、 副宪甘雨诗序碑 一道

67、 观察吴廷翰 诗碣 一幅 (文疑卷三诗P15)

68、 宪使李开芳隶书《君子之池》碑一[废],八分书《黄金之谷》[存瀑布右石壁],草书《振鹭之瀑》[存小普陀石蹬],止存碑二道

69、 左谕德黄儒炳 诗碑 一道

70、 太史韩日赞 诗碑 一道(文疑卷三诗P38)

又《为朱叔子修辟北禺记》碑 一道 [存挹泉亭内]

71、 侍读王士俊为《直指王公重修峡寺》碑 一道 [存挹泉亭内] (文见卷二碑记P55)

72、 太史李孙宸《期云馆》 诗碑 一道(文见卷三诗P87)

73、 国朝《平藩重修飞来禅寺碑记》 一道 [前寺山门外右] (文见卷二碑记P64)

又《重修清远英德桥道记》 碑 一道(文见卷二碑记P61)

74、 总制李棲凤为平藩修复三峡路碑 一道 [前寺山门外右] (文见卷二碑记P63)

75、 夫参佟毓秀《题拜经台壁诗》 碑 一道[邑令张皙摹竖浴日亭内]

76、 邑令孙绳祖重建金芝岩喜雨亭记碑 一道 [立岩洞右侧] (文见卷二碑记P68)

77、 邑令孙绳祖重修飞来寺记碑 一道

石刻 (共36处)

1、观音岩:壁刻“秦时五百人避难于此”;

2、山晖堂:左石壁镌“露坛”二字;

3、露坛:右侧有飞泉下泻,其上镌曰“玉液泉”;

4、金粟洞:昔人镌“石幢”二字;

5、狮子石:上无名氏刻诗一首;

6、和光洞:内刻安昌期诗一首;

7、归猿洞:内袁氏幻化诗一首;

8、达摩石:宫詹黄佐诗一首;

9、云台:对面石壁无名氏诗一首[已上诗,俱载八];

10、吹簘台:奇壁有宋米芾题名九字;

11、葛坛:(“葛坛”)二字楷书后刻“乾道己丑孟秋吴兴陶定安世书”十三字;

12、石楼峰:奇石刻“凌空”二字;

13、钓锂台:刻“太原郭伯元累至此”,又顶刻“奇观”二篆字;

14、铁壁:上刻“嘉靖戊戌夏,五进贤江淮建安李默移官过此。默携友祟安丘荣弟羔同游,觞于飞泉石之上,遂题铁壁。淙玉而归”。“铁”、“笔”(?)二字行书,大径尺,其傍续刻“范阳祖无择至此”;

15、期云馆:石壁刻“至和乙未正月甲子武林元绛行部过此”。字法遒劲遒劲。平藩筑禅堂右蹬,埋字蹬下。邑令孙绳祖命寺僧平砌出之,亦阐幽光之意也;

16、旧琴心阁后[今禅堂后也]:石壁上陶虞臣刻“云壑”二字。又题云“岩泉偕乐,薪木勿伤”;

17、云壑:下左侧石刻“豫章黄叔敖自广东转运判官,蒙恩移使湖广。政和丁酉三月乙卯,舟过峡山寺,与天台僧子常同游。男彬楙壄虨攀侍行”。傍刻“知清远县事廖仕俊命工刊”。 其右侧古菰丛遇镌“不可(石靡)”三字;

18、浴日亭[古嘉会亭]:右侧壁隶刻二字曰“苍璚”;

19、云巢:右路侧石上,中刻“发怪想”三隶字,前刻释文发怪想,末行“曾皙”,后隶俱楷书。

20、苍雪崖:壁上“千古奇石知已,朱叔子刻”;

21、天墄松关:路侧刻“息趼”三字(?);

22、淙碧轩:右壁刻“坡仙游寓”四隶。又蹬道悬石下刻“卧仙岩”;

23、皮士器刻“探源”二字于黄金之谷右壁上;

24、仙源:下壁刻“移情”二字;

25、飞泉洞:石底刻“墨池”二字,水涸则见;

26、墨池:下石上刻“沉潭晚沐”四篆字;

27、水帘台:中,朱士谅刻“潄流石”;方伯王民顺镌“众山皆响”四隶书;旧篆“层崖飞雪”,又“天风环珮”,俱存;

28、问归亭:左壁朱学熙隶书“瑶林”二大字;瑶林下石壁刻“栎社”二字;

29、抱朴亭:后路停石上,山中人刻“盟玉”二篆字;

30、栎社:下石壁旧刻“玉洞瑶天”。邑令孙绳祖镌其左侧曰“海阔天空”,又改镌“达摩石”曰“谈经石”;

31、海翁岩:在谈经石后壁。昔朱叔子镌“石禅”二字于其下。康熙癸巳六月,邑令孙绳祖偕友游此,时安福刘子海翁与焉。忽喟然曰:予曩时曾经禺山,轻帆迅渡,名胜在目,而弗遑登焉。己丑岁重游岭南,六月廿日夜泊黄岗,梦入古寺,林木交映间,有巨石如蒲团,一虬髯僧踞而谈经,后有崖。余趺坐岩下谛听。忽为怒涛惊寤。次晨放舟顺流而东,较昔倍疾,苐札记所梦之事,而已。今对此恍然,梦境归搜游笈得曩纪事如绘,相与叹奇,赋诗纪异。邑令乃命工镌“海翁岩”三字,庶他日相逢,重问再来人也;

32、僧竂:左,临江壁上,横刻“不舍昼夜”四大字于上,其右西临江奇壁又镌其名曰“滴水崖”,皆邑令孙绳祖手书;

33、朱叔子刻寺东江浒溪石上曰“浴梦”;

34、临高令樊潜(庵)于云壑上壁刻“江都樊庶听泉处”;

35、南禺拜石坛上刻“天子万年”;

36、钓鲤台石:僧怀慙刻“南无阿弥陀佛”六大字,临江南向。

匾额 第四 (共11条目)

1、 飞来大殿,额曰:“动不如静”,端州司马王泽博立

2、 前寺韦驮殿正楹,总制周有德额曰:“横光岩渚”

3、 佛殿正楹,白迈图额曰:“海天同寿”

4、 前楹,梅勒何天培额曰:“溪宗真印”

5、 邑令张皙颜带玉堂曰:“息帆”

6、 前楹,额曰:“一览越人,寿运焻立”

7、 正楹,僧兴隆改额曰:“带玉堂”

8、 广守钟仪杰易嘉会亭额曰:“浴日亭”

9、 孝乌金光建额瑶林台上亭曰:“问归亭”

10、 邑令孙绳祖额飞来古寺前殿曰:“至静堂”;颜带玉堂临江外楹曰:“与造物者游”;易半山亭额曰:“半云亭”;葛仙亭额曰:“抱朴亭”;淙碧轩额曰:“飞泉有跋”

11、 郎中朝尔代奉使过此,颜飞泉亭曰:“银河挂有跋”

寺产 第五

……

附捐修

……

康熙元年,平藩。以清远、大庙、浈阳三峡道路倾圮,捐金万余两,命官开凿筑砌,建设桥梁,自清远直抵浈阳。桥凡五十四,往来履险如夷。径经始于正月,落成于十二月,有碑竖寺前。

……

山水者,天地之余也。有天地便有山水,是造物之建置也。然有天地山水而无故从天地山水中现出清净道场,又从清净道场中现出殿堂楼阁、坊表亭台。倏而新,倏而旧,倏而有,倏而无,是又造物建置之沿革也。夫阴阳有阖辟,岁时有盈缩,人事有迁流,如谓一草幻梵刹,一岕纳须弥,具此神通妙用,自应历劫不坏,而殿何以。自舒州飞来,偏不从禺峡飞去,且空山何以多没字之碑,而常住伊蒲?昔何以东林,今何以长寿耶?盖有建置即不能无沿革,理数固然,曷足深怪。为建置沿革志,凡四则。

殿宇 第一

1、飞来古寺——峡北半山中,千峰拱接,悉若佐命所称福地是也。梁普通元年庚子十月十八日,峡有二神人,化游方居士住往舒州上元延祚寺,叩颖川贞俊师寢曰:峡山据清远上流,吾欲建一道场,立胜,概师居乎?俊唯诺。半夜风雨暴作迟明。启户则佛殿金相已巍然至此山矣。师廼于峰前安坐,说偈曰:此殿飞来,胡不飞去?忽空中应声曰:动不如静。俊师回殿,苐见灯影辉煌,炉烟缭绕,天厨品馔,神运而供。此时声振中外。郡邑上其事,敇中使孟元阳召师。师辞,因赐寺额曰“至德”。唐景云间,改号“禅居”。宋康定间,又改“广庆禅寺”。景定五年,赐额“峡山飞来广庆禅寺”。大观戊子,僧了玟修;元天厯二年,县尹杨观修祠,旧殿仍在原址。另于江浒创殿宇,为岭南巨刹;至正戊子,广州袁暹捐修;明正统景泰间,僧东明修;万历壬寅,县令刘幼学修;天启壬戌,御史王尊德修;崇祯总制张镜心暨邑绅士相继修;顺治甲等,寺遭拆毁;康熙元年,平藩重建;至康熙癸巳,邑令孙绳祖念寺多颓圮,不修则前功尽弃,势且荡为鹿场。时长寿嗣法僧兴贤正值住持,毅然肩承,绝不持钵,只递年,节缩冗费,大辟规模,以垂千秋。迨方丈僧竂甫成方图,拓创佛殿,遽尔出境。幸其法弟兴徹具龙象力,嗣长寿法席,起而担任,志切愿坚,将来自不至于鲜终也。至相传寺飞来时挂一角留梅岭,今为云封寺。姑书之语曰“六合之外,存而勿论”。

2、二帝子祠——定心泉左,即大禺仲阳与初、武二臣同隐处。历代祠焉。有二子塑像,初、武左右侍立。平藩修复。康熙甲午,僧兴贤重建。

3、飞来前寺——山门临峡江,面缥幡岭。

4、天王台——唐广德癸卯年始创,久废。

5、钟楼——定心泉之前,与伏虎楼对。圮于水。巨钟埋草莽间。明王尊德重搆,又废。平藩建复。

6、伏虎楼——钟楼右,内竖霍文敏伏虎碑,故名,即鼓楼也。

7、圆通殿——古观音阁,正对山门,下多坑殿,故建阁。明万历丁未圮。国朝顺治辛丑,僧弘明募修。靖藩捐赀,平基与寺门广阔,(将)改韦驮殿,今仍之。

8、全清阁——旧圆通殿后。宋熙(宪)癸丑,寺僧妙实建。邑令成之方撰记。记遗佚后,改为涵碧堂。万历丁未及乙卯,分守史旌贤、分巡刘承诹檄。邑令宗思(囗)将寺租修复未果。顺治辛丑,僧弘明募建。平藩重修,改今大雄殿,以旧殿偏右,非制,故也。

9、大雄殿——伏虎楼右,平藩重建,改为客堂,规制宏丽。背上临流槛外屏短垣俯视风帆上下朝晖夕阴波光螺黛天然八画,足称名胜大观。康熙戊子,长寿嗣法僧兴隆修复,改颜曰:玉带堂。

10、琴心阁——即清音楼故址,旧全清阁后。右侧加辟宏敞。上层为阁窗,四面林木交翠,下为流云。奏玉亭以其前为台,宽平可坐百余人,环以栏花坪。明总制邺下张镜心建,后毁。平藩重建,与流花池俱改为禅堂。

11、期云馆——旧名研云馆,改八禅堂。

12、清音楼——万历戊午,朱学熙建,旋废。今禅堂是也。

13、挹泉亭——定心泉左。明嘉靖已亥,广东御史王德溢建。顺治甲午毁。平藩重建,有朱叔子修。辟北禺诸胜,及王士俊为直指王公,修寺碑二道竖内。康熙癸巳,邑令孙绳祖按旧志“寺故有檀越堂,今废”,因命僧仍列捐修,舍田各姓名而祀诸此,俾嗣法者知所源本云。

14、山晖堂——挹泉亭后山壁上。万历已未,朱学熙建。以祀峡山神灵祐候初、灵惠侯武,及苏东坡、安昌期诸公,后废。平藩改建碑亭。邑令孙绳祖为文,告祭帝子,乃复祀初、武于此。譬殿廷之有朝房也。

15、放生亭——韦氏园址,久废。

16、嘉会亭——寺东偏,登古刹初级也。松石夹道,别一境界。武林沈时炆建。平藩重修。康熙丙戌,邑令张晳摹佟大恭诗碑一道竖内,并立广守钟仪杰颜曰“浴日亭”。

17、半云亭——大山半。大历间,僧明颜创,改为半山亭。顺治甲午废。平藩重建,康熙癸巳,邑令孙绳祖以半山不雅驯,因仍旧颜。

18、舍利塔——古寺东。唐显庆元年,内史于榛甃街掘舍利二颗,光映山谷,遂以进。上敇中使金舆本安奉中宿峡,以镇二禺山,今废。

19、狮子台——即跋多罗见圣僧所建。址存古寺后。

20、绿云楼——飞泉洞内,朱士赞建,今废。

21、十九峰书院——淙碧轩侧,今奉大士像,俗呼拜经台,其故址也。

22、淙碧轩——瀑布左,寺僧寿公为苏东坡建者。额亦苏手书。久废。明泰昌间,邑人朱学熙复创,前为茗台轩,毁。平藩重建。今邑令孙绳祖颜曰“飞泉”。

23、水帘台——瀑布滢回顿折,状若珠珞晶帘。左壁为和青壑。

24、御风台——石楼峰顶,亦葛稚川修炼处。形势狭而长,左右青峦回抱,峡水环足下,宛如虚舟横系江面。向筑台其上览胜。登此,不啻一苇所如,凭虚御风也。会形家嫌寺西昂头多变迁外侮,因令弗治,台遂废。

25、葛仙亭——今改抱朴亭,在前寺西,与半云亭对峙。嘉靖戊子,寺僧重修。顺治甲子废,平藩复建。

26、振衣亭——谈经石左。倚石临江,林木葱郁,俯瞰钓鲤台下,樯影如织,大有振衣千仞之势。后毁。康熙甲午,僧兴贤辟旁崖,筑台以存遗意云。

27、化乐台——在南禺。昔灵霭禅师于此说法,忽闻异香满座。师曰:此化乐境也。因名,址尚存。

28、载笔亭——南禺古钟楼旧址,今废。

29、楞伽台——相传在峡中,故址莫考。有唐李群玉将游罗浮,登楞伽台,留别羽士诗,见《广东志》。

30、宝林寺——宋苏轼有“自海南(疑“南海”,见“传赞”)归,至清远峡宝林寺。敬赞禅月所画十八大阿罗汉”语。今遗址无所考。

附庵院

1、离庵——金粟洞,今废;

2、龙庵——龙女峰下,今废;

3、兰若——山晖堂左,今废;

4、东林——寺下院也。在邑治东郭。明末寺毁僧散,并废飞来常产。国朝顺治中,黎太守畀长寿院摄理山寺常产,始复。事详《碑记》。

坊表 第二

十九福地——石坊,古寺门外,明靖江王手书,存。

南禺坊——载笔亭前[以下诸坊俱废];

山高水长——水帘台上,朱学颜立;

阮俞迳——飞泉洞蹬道上,以竹名,下为盘礡处;

真赏——石坊,清音楼前;

仙踪——葛坛下;

祠道——山晖堂迳路上;

潄云——仙源下;

云萝道——古寺道傍,苍雪崖由此入。

附桥梁

第一桥——通韦氏园;

第二桥——通山晖堂;

第三桥——名流香,通仙源;

峡路石桥二十一座

平藩重修,凡五十四座,今载本峡内者:

本来桥 长生桥 永安桥 安泰桥 福禄桥 善现(观?)桥 送子桥 安乐桥 自在桥 千古桥

黄金桥 万载桥 不朽桥 金刚桥 般若桥 波罗桥 密功桥 果种桥 菩提桥 善根桥 积福桥

碑刻 第三

碑碣(共77条目,93道/ 幅)

1、 梁晋(普?)通元年,《敕赐寺额至德》碑 一道

2、 唐天宝年间,《敕赐放生池》碑 一道

3、 学士沈俭期 《峡山赋》碑 一道(文见卷二赋集P73)

4、 丞相张九龄 题名碑 一道 (文疑卷三诗P2)

5、 郎中李翱 诗碑 一道 (文疑卷三诗P2)

6、 宋景定五年,《敕封峡山二神碑》 二道

7、 学士苏轼 诗碑 一道

又一道题云:东坡居士渡海北还。吴于野、何崇道、颖堂通三长老、黄明達、李公弼、林子中自番禺追饯至清远峡,同游广陵寺[寺址莫考],元符三年十一月十五日

8、 侍郎李昴英 诗碑 一道

9、 曲江守张昂 《安昌期传》碑 一道 (碑文见卷二传赞P3)

10、 县尹彭球 《梦松记》碑 一道 (文见卷二碑记P30)

11、 侍郎胡铨 诗碑 一道 (文疑卷三诗P8)

12、 胡愈 《修飞来殿》碑 一道 (文疑卷二碑记P31《重修飞来宝殿记》)

13、 元邑令杨观 《重刻归猿碑》 一道 《修飞来殿碑》 一道 [存]

14、 广州路推官高若凤 《修飞来殿》碑 一道 [存] (文见卷二碑记P35)

15、 台省诸公倡和 诗碑 一道

16、 明学士解缙 诗碑 一道 (文疑卷三诗P18)

17、 翰林典籍孙蕡 诗碑 一道(文疑卷三诗P18)

18、 总兵安远候柳珣 《峡中破贼题名纪功碑》 一道

19、 白沙陈献章 诗碑 一道

20、 宪使吴国伦 诗碑 一道

21、 尚书吴廷举 诗碑 一道(文疑卷三诗P27)

22、 太保叶梦熊 诗碑 一道(文疑卷三诗P79)

23、 尚书霍韬 《伏虎碑》 一道 [存伏虎楼内]

24、 兵宪姜忻建 《伏虎楼碑》 一道

25、 光禄卿陈堂作苏大尹《驱虎碑》 一道(文见卷二碑记P45)

26、 两广都御史李迁 碑 一道

27、 御史王德溢 碑 一道 (文疑卷三诗P60)

28、 布政王泮 碑 一道 (文疑卷三诗P54)

29、 吏部章嘉桢 《飞泉洞诗》碑 一道

30、 学士黄谏 诗碣 三幅

31、 尚书湛若水 碑 一道 (文疑卷三诗P47)

32、 教谕郑积中 《修古寺佛像记》碑 一道 [存古寺前殿廊] (文见卷二碑记P37)

33、 教谕叶玉 《重建大雄殿记》碑 一道 [存伏虎楼后] (文见卷二碑记P38)

34、 尚书陈绍儒 诗碑 一道

35、 尚书何维栢 诗碑 一道 [存葛坛石左] (文疑卷三诗P49)

36、 御史孙永思 诗碑 一道(文疑卷三诗P51)

37、 布政杨伊志 诗碑 一道

38、 宫詹黄佐 诗碑 大小二道(文疑卷三诗P25)

39、 参议王洙 诗碑 大小二道

40、 督学胡汝霖 诗碑 一道 (文疑卷三诗P61)

41、 参藩邓云霄 《清音楼记》碑 一道(文疑卷三诗P82)

42、 布政魏良贵 诗碑 一道

43、 御史江万鲜、冕按使任汉 题名碑 一幅

44、 状元黄士俊 诗碑 一道

45、 参议钟万禄 《修飞来东林记》 碑 一道

46、 知府钟万春 诗碑 一幅 [存栎社石壁上] (文疑卷三诗P34)

47、 督学林云同偕区大任等 《纪游碑》 一道(文疑卷三诗P70)

48、 同安刘存德 诗碑 一道

49、 罗瑶、沈宏 碑 各一幅

50、 光禄卿陈堂同林烃、邓时雨诗碣 一幅(文疑卷三诗P64)

51、 御史朱凤翔同温博 诗碣 一幅(文疑卷三诗P79)

52、 大学士香山何吾驹 《为重修古寺记》碑 一道 [存古寺前殿]

53、 邑人朱士赞 诗碣 一幅

54、 阳山令冯大受 诗碣 一幅

55、 参军沈时炆 《嘉会亭》诗碑 一道

56、 副宪方豪 诗碑 一道

57、 副宪徐文溥 诗碣 一幅 [存]

58、 布政邹善 诗碑 二道

59、 兵宪管志道 碑 二道

60、 参议周思稷 诗碑 一道

61、 中允区大相 《寻源》诗碑 一道 [存仙源] (文疑卷三诗P35)

62、 主事王渐逵作《观察吴廷翰开峡路》 碑 一道(文见卷二碑记P40)

63、 尚书吴文华 诗碣 一幅

64、 邑令邓文学《重刻伏虎碑》 一道

65、 邑令揭乔岳 《伏虎楼碑》 一道 [存]

66、 副宪甘雨诗序碑 一道

67、 观察吴廷翰 诗碣 一幅 (文疑卷三诗P15)

68、 宪使李开芳隶书《君子之池》碑一[废],八分书《黄金之谷》[存瀑布右石壁],草书《振鹭之瀑》[存小普陀石蹬],止存碑二道

69、 左谕德黄儒炳 诗碑 一道

70、 太史韩日赞 诗碑 一道(文疑卷三诗P38)

又《为朱叔子修辟北禺记》碑 一道 [存挹泉亭内]

71、 侍读王士俊为《直指王公重修峡寺》碑 一道 [存挹泉亭内] (文见卷二碑记P55)

72、 太史李孙宸《期云馆》 诗碑 一道(文见卷三诗P87)

73、 国朝《平藩重修飞来禅寺碑记》 一道 [前寺山门外右] (文见卷二碑记P64)

又《重修清远英德桥道记》 碑 一道(文见卷二碑记P61)

74、 总制李棲凤为平藩修复三峡路碑 一道 [前寺山门外右] (文见卷二碑记P63)

75、 夫参佟毓秀《题拜经台壁诗》 碑 一道[邑令张皙摹竖浴日亭内]

76、 邑令孙绳祖重建金芝岩喜雨亭记碑 一道 [立岩洞右侧] (文见卷二碑记P68)

77、 邑令孙绳祖重修飞来寺记碑 一道

石刻 (共36处)

1、观音岩:壁刻“秦时五百人避难于此”;

2、山晖堂:左石壁镌“露坛”二字;

3、露坛:右侧有飞泉下泻,其上镌曰“玉液泉”;

4、金粟洞:昔人镌“石幢”二字;

5、狮子石:上无名氏刻诗一首;

6、和光洞:内刻安昌期诗一首;

7、归猿洞:内袁氏幻化诗一首;

8、达摩石:宫詹黄佐诗一首;

9、云台:对面石壁无名氏诗一首[已上诗,俱载八];

10、吹簘台:奇壁有宋米芾题名九字;

11、葛坛:(“葛坛”)二字楷书后刻“乾道己丑孟秋吴兴陶定安世书”十三字;

12、石楼峰:奇石刻“凌空”二字;

13、钓锂台:刻“太原郭伯元累至此”,又顶刻“奇观”二篆字;

14、铁壁:上刻“嘉靖戊戌夏,五进贤江淮建安李默移官过此。默携友祟安丘荣弟羔同游,觞于飞泉石之上,遂题铁壁。淙玉而归”。“铁”、“笔”(?)二字行书,大径尺,其傍续刻“范阳祖无择至此”;

15、期云馆:石壁刻“至和乙未正月甲子武林元绛行部过此”。字法遒劲遒劲。平藩筑禅堂右蹬,埋字蹬下。邑令孙绳祖命寺僧平砌出之,亦阐幽光之意也;

16、旧琴心阁后[今禅堂后也]:石壁上陶虞臣刻“云壑”二字。又题云“岩泉偕乐,薪木勿伤”;

17、云壑:下左侧石刻“豫章黄叔敖自广东转运判官,蒙恩移使湖广。政和丁酉三月乙卯,舟过峡山寺,与天台僧子常同游。男彬楙壄虨攀侍行”。傍刻“知清远县事廖仕俊命工刊”。 其右侧古菰丛遇镌“不可(石靡)”三字;

18、浴日亭[古嘉会亭]:右侧壁隶刻二字曰“苍璚”;

19、云巢:右路侧石上,中刻“发怪想”三隶字,前刻释文发怪想,末行“曾皙”,后隶俱楷书。

20、苍雪崖:壁上“千古奇石知已,朱叔子刻”;

21、天墄松关:路侧刻“息趼”三字(?);

22、淙碧轩:右壁刻“坡仙游寓”四隶。又蹬道悬石下刻“卧仙岩”;

23、皮士器刻“探源”二字于黄金之谷右壁上;

24、仙源:下壁刻“移情”二字;

25、飞泉洞:石底刻“墨池”二字,水涸则见;

26、墨池:下石上刻“沉潭晚沐”四篆字;

27、水帘台:中,朱士谅刻“潄流石”;方伯王民顺镌“众山皆响”四隶书;旧篆“层崖飞雪”,又“天风环珮”,俱存;

28、问归亭:左壁朱学熙隶书“瑶林”二大字;瑶林下石壁刻“栎社”二字;

29、抱朴亭:后路停石上,山中人刻“盟玉”二篆字;

30、栎社:下石壁旧刻“玉洞瑶天”。邑令孙绳祖镌其左侧曰“海阔天空”,又改镌“达摩石”曰“谈经石”;

31、海翁岩:在谈经石后壁。昔朱叔子镌“石禅”二字于其下。康熙癸巳六月,邑令孙绳祖偕友游此,时安福刘子海翁与焉。忽喟然曰:予曩时曾经禺山,轻帆迅渡,名胜在目,而弗遑登焉。己丑岁重游岭南,六月廿日夜泊黄岗,梦入古寺,林木交映间,有巨石如蒲团,一虬髯僧踞而谈经,后有崖。余趺坐岩下谛听。忽为怒涛惊寤。次晨放舟顺流而东,较昔倍疾,苐札记所梦之事,而已。今对此恍然,梦境归搜游笈得曩纪事如绘,相与叹奇,赋诗纪异。邑令乃命工镌“海翁岩”三字,庶他日相逢,重问再来人也;

32、僧竂:左,临江壁上,横刻“不舍昼夜”四大字于上,其右西临江奇壁又镌其名曰“滴水崖”,皆邑令孙绳祖手书;

33、朱叔子刻寺东江浒溪石上曰“浴梦”;

34、临高令樊潜(庵)于云壑上壁刻“江都樊庶听泉处”;

35、南禺拜石坛上刻“天子万年”;

36、钓鲤台石:僧怀慙刻“南无阿弥陀佛”六大字,临江南向。

匾额 第四 (共11条目)

1、 飞来大殿,额曰:“动不如静”,端州司马王泽博立

2、 前寺韦驮殿正楹,总制周有德额曰:“横光岩渚”

3、 佛殿正楹,白迈图额曰:“海天同寿”

4、 前楹,梅勒何天培额曰:“溪宗真印”

5、 邑令张皙颜带玉堂曰:“息帆”

6、 前楹,额曰:“一览越人,寿运焻立”

7、 正楹,僧兴隆改额曰:“带玉堂”

8、 广守钟仪杰易嘉会亭额曰:“浴日亭”

9、 孝乌金光建额瑶林台上亭曰:“问归亭”

10、 邑令孙绳祖额飞来古寺前殿曰:“至静堂”;颜带玉堂临江外楹曰:“与造物者游”;易半山亭额曰:“半云亭”;葛仙亭额曰:“抱朴亭”;淙碧轩额曰:“飞泉有跋”

11、 郎中朝尔代奉使过此,颜飞泉亭曰:“银河挂有跋”

寺产 第五

……

附捐修

……

康熙元年,平藩。以清远、大庙、浈阳三峡道路倾圮,捐金万余两,命官开凿筑砌,建设桥梁,自清远直抵浈阳。桥凡五十四,往来履险如夷。径经始于正月,落成于十二月,有碑竖寺前。

……

禺峡山志卷之二 (共79页)

沈阳绳祖澹翁父纂修

古今艺文

大块假我以文章,匪惟日月星辰……,志凡四则。

诰敕 第一

宋颁峡山二神敕

特封灵惠侯

传赞 第二

安昌期先生传 宋 张 昂 曲江人

自南海归,过清远峡,宝林寺敬赞禅月所画十八大阿罗汉 宋 苏轼 学士

石头陀厂翁和上传 孙绳祖 邑令沈阳人

说文 第三

游飞来寺说 明 万文卿 宪副南昌人

移峡山神驱虎文 明 霍 韬 尚书南海人

送粤仙上人入山说 明 钟万春

重建峡山飞来寺募文 明 张 萓 太守 博罗人

修禺峡山志序 国朝 夏 云 邑人 明经

二禺峡志序

二禺山语

金芝岩龙湫乞雨文 孙绳祖

谢雨文 孙绳祖

重修飞来寺募文 孙绳祖

碑记 第四

归猿记 宋 刘义庆

松梦记 宋 彭球

重修飞来宝殿记 宋 胡 愈

重修大雄宝殿记 元 杨 观 邑令

重修飞来古殿记 元 高若凤 广州路推官

重修飞来殿佛像记 郑积中 学博

重修大雄宝殿记 明 叶 玉

定心泉记 明 翁 淼

峡路记 明 王渐逵

重竖霍文敏除虎碑记 明 姜 忻 南韶兵备南昌

清远令苏公驱虎碑记 明 陈 堂 光禄卿 南海人

前飞泉洞记 明 朱士讚 邑人

游峡山记 明 吴楚材 阳山令 崇阳人

后飞泉洞记 朱士讚

直指王公重修飞来寺记 王士俊 侍郎

今古飞来碑引 明 何吾驹 大学士 香山人

长寿院摄管飞来寺田产记 国朝 黎民贵 广州太守

平藩重修清远英德桥道碑记

修复清远大庙浈阳三峡桥道 国朝 李棲凤 总制

平藩重修飞来寺碑记

游飞来寺记 虚舟 郑 玟 三水令 龙岩人

重建金芝岩喜雨亭碑记 孙绳祖 邑令 沈阳人

长寿禅林管摄香灯田土碑记 国朝 沈 澄 号鹫峰 山阴人

游古飞来寺记 韦村 孙可偑 沈阳人

赋集 第五

赋集

峡山赋 并序 唐 沈佺期 修文馆 内黄人

飞来寺赋 国朝 孙绳祖 邑令 沈阳人

峡山烟雨赋 有序 晓晴 徐 喆 钱塘籍 山阴人

峡山赋 扶峰 吴秦泰 邑庠

沈阳绳祖澹翁父纂修

古今艺文

大块假我以文章,匪惟日月星辰……,志凡四则。

诰敕 第一

宋颁峡山二神敕

特封灵惠侯

传赞 第二

安昌期先生传 宋 张 昂 曲江人

自南海归,过清远峡,宝林寺敬赞禅月所画十八大阿罗汉 宋 苏轼 学士

石头陀厂翁和上传 孙绳祖 邑令沈阳人

说文 第三

游飞来寺说 明 万文卿 宪副南昌人

移峡山神驱虎文 明 霍 韬 尚书南海人

送粤仙上人入山说 明 钟万春

重建峡山飞来寺募文 明 张 萓 太守 博罗人

修禺峡山志序 国朝 夏 云 邑人 明经

二禺峡志序

二禺山语

金芝岩龙湫乞雨文 孙绳祖

谢雨文 孙绳祖

重修飞来寺募文 孙绳祖

碑记 第四

归猿记 宋 刘义庆

松梦记 宋 彭球

重修飞来宝殿记 宋 胡 愈

重修大雄宝殿记 元 杨 观 邑令

重修飞来古殿记 元 高若凤 广州路推官

重修飞来殿佛像记 郑积中 学博

重修大雄宝殿记 明 叶 玉

定心泉记 明 翁 淼

峡路记 明 王渐逵

重竖霍文敏除虎碑记 明 姜 忻 南韶兵备南昌

清远令苏公驱虎碑记 明 陈 堂 光禄卿 南海人

前飞泉洞记 明 朱士讚 邑人

游峡山记 明 吴楚材 阳山令 崇阳人

后飞泉洞记 朱士讚

直指王公重修飞来寺记 王士俊 侍郎

今古飞来碑引 明 何吾驹 大学士 香山人

长寿院摄管飞来寺田产记 国朝 黎民贵 广州太守

平藩重修清远英德桥道碑记

修复清远大庙浈阳三峡桥道 国朝 李棲凤 总制

平藩重修飞来寺碑记

游飞来寺记 虚舟 郑 玟 三水令 龙岩人

重建金芝岩喜雨亭碑记 孙绳祖 邑令 沈阳人

长寿禅林管摄香灯田土碑记 国朝 沈 澄 号鹫峰 山阴人

游古飞来寺记 韦村 孙可偑 沈阳人

赋集 第五

赋集

峡山赋 并序 唐 沈佺期 修文馆 内黄人

飞来寺赋 国朝 孙绳祖 邑令 沈阳人

峡山烟雨赋 有序 晓晴 徐 喆 钱塘籍 山阴人

峡山赋 扶峰 吴秦泰 邑庠

春秋战国时,清远地区属百粤。

秦统一中国后,设置行政机构,开发岭南,清远地区属南海郡、长沙郡。

汉初,属赵佗称号的南越国。高祖年间(前206—195 年)先后置桂阳县(今连州一带)、阳山县、浈阳县和含匡县(浈、含今为英德市境),均属桂阳郡。元鼎六年(前111年),置中宿县(原清远县一带),属南海郡。

三国时,各县隶属始兴郡。

南朝梁天监年间(502—519)置清远郡,清远之名由此而始,辖中宿、威正、平、恩洽、浮护五县。还置阳山郡,辖阳山、桂阳、广德(后改称广泽、连山)等县。在含匡设衡州,领阳山郡。

隋开皇十年(590年),废清远郡及其所属的中宿等县,置清远县、政宾县(今清新县滨江一带),仍属于南海郡。同时,废阳山郡改置连州,把衡州改名为匡州。二十年(600年),废匡州,其属县改隶广州府。

唐武德六年(623年),政宾县并入清远县,属广州府。天宝元年(742年),连州改置连山郡。

五代南汉乾享五年(921年),于浈阳县设英州。

宋宣和二年(1120年),英州改置真阳郡,含匡、浈阳先后改名为含光县、真阳县。庆元元年(1195年),真阳郡升为英德府。

元至元十五年(1278年),英德府改为英德路总管府,不久又降为州,并含光、真阳县。庆元元年(1195年),真阳郡升为英德府。

明洪武二年(1396年),英德州改置英德县,属韶州府。十四年,连州和阳山、连山二县改属广州府。

清雍正五年(1727年),连州为广东省直隶州,领阳山、连山二县。嘉庆十八年(1813年),由清远、英德两县划地设广东布政司佛冈军民厅(相当于县级建制)。

民国元年(1912年)连州改称连县。民国3年,佛冈改厅为县。抗日战争期间,广东省政府北迁连县,清远各县均属广东省第二行政督察区(驻连县)管辖。民国35年,由连山、连县、阳山三县划地,新置连南县。

中华人民共和国成立后,除佛冈县曾先后归属韶关、广州、佛山管辖外,各县先后由北江行署、韶关专署、韶关行署管辖。1953年,连南与连山合并为连南瑶族自治(后改为县)。1958年,连县、连南、连山、阳山四县合并,称连阳各族自治县。同年,佛冈、从化两县合并,称从化县。1960年恢复阳山县。 1961年恢复佛冈县,属广州市辖。1961年,恢复连县、连南瑶族自治县。1962年,成立连山壮族瑶族县。1963年,佛冈县由广州市划为韶关地区管辖。1983年7月,韶关地市合并,将清远、佛冈两县划归为广州市,其余各县属韶关市管辖。

1988年1月7日,国务院批准撤销清远县,设立清远市,原清远县分为清城、清郊两个市辖区(1992年清郊区改为清新县),并划广州市市属的佛冈县和韶关市属的县、阳山县、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县、英德县为清远市所属(英德、连县1994年改为县级市)。

秦统一中国后,设置行政机构,开发岭南,清远地区属南海郡、长沙郡。

汉初,属赵佗称号的南越国。高祖年间(前206—195 年)先后置桂阳县(今连州一带)、阳山县、浈阳县和含匡县(浈、含今为英德市境),均属桂阳郡。元鼎六年(前111年),置中宿县(原清远县一带),属南海郡。

三国时,各县隶属始兴郡。

南朝梁天监年间(502—519)置清远郡,清远之名由此而始,辖中宿、威正、平、恩洽、浮护五县。还置阳山郡,辖阳山、桂阳、广德(后改称广泽、连山)等县。在含匡设衡州,领阳山郡。

隋开皇十年(590年),废清远郡及其所属的中宿等县,置清远县、政宾县(今清新县滨江一带),仍属于南海郡。同时,废阳山郡改置连州,把衡州改名为匡州。二十年(600年),废匡州,其属县改隶广州府。

唐武德六年(623年),政宾县并入清远县,属广州府。天宝元年(742年),连州改置连山郡。

五代南汉乾享五年(921年),于浈阳县设英州。

宋宣和二年(1120年),英州改置真阳郡,含匡、浈阳先后改名为含光县、真阳县。庆元元年(1195年),真阳郡升为英德府。

元至元十五年(1278年),英德府改为英德路总管府,不久又降为州,并含光、真阳县。庆元元年(1195年),真阳郡升为英德府。

明洪武二年(1396年),英德州改置英德县,属韶州府。十四年,连州和阳山、连山二县改属广州府。

清雍正五年(1727年),连州为广东省直隶州,领阳山、连山二县。嘉庆十八年(1813年),由清远、英德两县划地设广东布政司佛冈军民厅(相当于县级建制)。

民国元年(1912年)连州改称连县。民国3年,佛冈改厅为县。抗日战争期间,广东省政府北迁连县,清远各县均属广东省第二行政督察区(驻连县)管辖。民国35年,由连山、连县、阳山三县划地,新置连南县。

中华人民共和国成立后,除佛冈县曾先后归属韶关、广州、佛山管辖外,各县先后由北江行署、韶关专署、韶关行署管辖。1953年,连南与连山合并为连南瑶族自治(后改为县)。1958年,连县、连南、连山、阳山四县合并,称连阳各族自治县。同年,佛冈、从化两县合并,称从化县。1960年恢复阳山县。 1961年恢复佛冈县,属广州市辖。1961年,恢复连县、连南瑶族自治县。1962年,成立连山壮族瑶族县。1963年,佛冈县由广州市划为韶关地区管辖。1983年7月,韶关地市合并,将清远、佛冈两县划归为广州市,其余各县属韶关市管辖。

1988年1月7日,国务院批准撤销清远县,设立清远市,原清远县分为清城、清郊两个市辖区(1992年清郊区改为清新县),并划广州市市属的佛冈县和韶关市属的县、阳山县、连山壮族瑶族自治县、连南瑶族自治县、英德县为清远市所属(英德、连县1994年改为县级市)。